Nel corso di una manifestazione di partito svoltasi nei giorni scorsi avente come tema il Regolamento Urbanistico di Arezzo, alquanto problematico, un consigliere comunale, il Prof. Ing. Alessandro Ghinelli, oltre ad avere brevemente riassunto la lunga storia dell’approvazione del PRG, un percorso a ostacoli di circa 10 anni, ha concluso con un richiamo alla triade vitruviana: firmitas, utilitas , venustas, cioè solidità, utilità e bellezza.

All’inizio non capivo il motivo per tirare in ballo il buon Vitruvio in un incontro dedicato all’urbanistica, anche se nel De Architectura vi è un riferimento positivo alle mura di Arezzo. Soprattutto non capivo quale relazione potesse esserci tra la sua famosa triade, attributi propri di una costruzione, con l’urbanistica e a maggior ragione con un Piano Regolatore.

Per un attimo ho avuto l’impressione che Ghinelli, che è conosciuto come persona intelligente e colta e stimato oltre i confini del suo partito, volesse fare mostra di diversità rispetto ai soliti discorsi dei politici, quando va bene generici, intercambiabili ed utilizzabili in qualsiasi circostanza. Un modo per distinguersi insomma, lecito senz’altro ma probabilmente fuori tema. Certo, sempre meglio sentire parlare di Vitruvio che di legge urbanistica toscana e dei suoi futuri, improbabili miglioramenti, ma un minimo di coerenza con l’argomento sembrava necessario.

Poi ho capito invece che Vitruvio c’entrava eccome. Il richiamo alla sua triade è un richiamo alto alla realtà delle cose, dato che l’urbanistica come prodotto di leggi è ridotta a puro formalismo giuridico, rispetto di procedure contorte senza alcuna relazione con il territorio, invenzione nominalistica per descrivere il nulla, retorica ambientalista e verde che sembra però fatta apposta per favorire i grossi interventi immobiliari a scapito di quelli ben più utili e modesti quantitativamente dei singoli cittadini. Una accozzaglia di classificazioni del territorio con nomi altisonanti e pretese pseudo-scientifiche, una quantità di verifiche e valutazioni strategiche, ambientali, integrate e chi più ne ha più ne metta. Sigle ed acronimi come se piovesse, ovviamente diversi da regione a regione talchè ognuno di noi è condannato a restare confinato entro un “regionalismo giuridico”, se anche si presentasse l’opportunità di allargare l’orizzonte oltre i propri confini amministrativi. Altro che accordi di Shengen , siamo invece in presenza di dogane invisibili ma ben più impermeabili di quelle con sbarre e guardie di frontiera.

Vitruvio invece riporta il discorso alla sostanza del progetto, alle regole che non sono fini a se stesse ma finalizzate ad un risultato preciso che si vuole ottenere. In Vitruvio vige il principio di causa-effetto. E Ghinelli cita il caso dell’altezza massima e dell’importanza che la gerarchia dei piani ha nella progettazione di un edificio. Come Léon Krier parla di massimo tre, quattro piani, ma senza porre limiti prestabiliti all’altezza d’interpiano di ciascuno, così Ghinelli osserva che imporre un’altezza massima per ciascun piano esclude a priori la possibilità di poter costruire edifici analoghi a Palazzo Strozzi o al Portico di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, perché sarebbero difformi dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Certo, l’urbanistica è anche altro, ma il richiamo fatto a norme di tipo “prestazionale” e non norme “prescrittive” è un richiamo all’essenza dell’architettura e dell’urbanistica: avere un’idea della città che attraverso il Piano si vuole realizzare, poche norme per ottenere il risultato e il resto demandarlo alla responsabilità e alla cultura dei progettisti e a quella di chi è addetto al controllo. Un ritorno ad un modo più umano ed umanistico di affrontare il tema ed anche di svolgere la nostra professione. Un abbandono della minuziosa e parcellare analisi settoriale a vantaggio della lettura del territorio nella sua unità e organicità seguita dalla sintesi da cui scaturisce il progetto.

Richiamo che probabilmente cadrà nel vuoto ma che ben ha fatto Ghinelli a ricordare, anche per cercare di interrompere il perverso vortice leguleio che ci sta trascinando, non solo ad Arezzo ma in Italia, sempre più in basso e che fa il gioco della politica e della burocrazia, non quello della città e dei cittadini.

20 febbraio 2012

VITRUVIO, L'URBANISTICA E IL PRINCIPIO DI REALTA'

12 aprile 2011

ITALIA NOSTRA, NICOLA EMERY E LA CITTA' COME BENE COMUNE

Una serie di coincidenze mi ha portato in questi ultimi giorni ad imbattermi nel medesimo argomento, su libri e sul web, intorno alla definizione di città come bene comune.

Non apprezzo molto questa espressione, non perché non ne condivida il significato letterale, che anzi sono un convinto assertore del fatto che la città appartiene a tutti e quindi è un bene comune, ma per il fatto che è una definizione ultimamente troppo abusata in politica e rischia, dietro questo suo significato primo, di portarsene altri più ambigui o diversi.

I cinque urbanisti sono: Edoardo Salzano, Vezio de Lucia, Pier Luigi Cervellati, Maria Pia Guermandi, Paolo Berdini. Mi è sembrato di capire che l’iniziativa del decalogo sia nata a seguito, o in coincidenza, non ha molta importanza, di un convegno in cui i suddetti urbanisti hanno tenuto le loro relazioni.

Ho letto l’editoriale su Eddyburg da cui ho dedotto che la mia diffidenza sulla città come bene comune è ampiamente giustificata. E’ bene intendersi: Eddyburg è un sito autorevole, schierato politicamente ma in maniera limpida, serio nelle sue analisi, una parte delle quali non possono non essere condivise; però non c’è dubbio, proprio leggendo quelle analisi, che bene comune connota chiaramente una posizione politica e si trascina dietro risposte e un atteggiamento culturale nei confronti della città che personalmente non condivido perché trascura, come ha sempre trascurato, il tema principale della città, cioè il suo disegno, la sua forma e le conseguenze che i progetti sbagliati comportano su chi li subisce. Naturalmente questa è una generalizzazione perché in realtà Cervellati ha affrontato, con la sua esperienza a Bologna, il tema del centro storico sotto il profilo tipologico e non a caso (lo ha raccontato lui stesso) si è fatto qualche nemico.

Nicola Emery, invece, affronta da filosofo il tema dell’etica in architettura per arrivare a stilare una premessa filosofica ad un Codice deontologico dell’architettura che inizia così:

Lo spazio è un bene comune: pianificatori, architetti e costruttori hanno il dovere di progettare e costruire rispettando questo bene che deve andare a vantaggio di ognuno.

L’ultima coincidenza sta nel fatto che proprio in questi giorni mi sono interessato delle Vele di Scampia, del loro auspicabile abbattimento, della reazione di una buona parte della cultura ufficiale a questa proposta e quindi del rapporto tra forma della città e comportamenti sociali nonché del ruolo che i cittadini devono avere nelle scelte per la città, proprio in quanto bene comune.

Il decalogo di Italia Nostra nazionale è il seguente:

Non credo in questo caso di poter essere accusato di faziosità se dico che, oltre ad avere una impostazione politica fortemente caratterizzata “a sinistra”, propone solo soluzioni “quantitative” e generiche, quali il “recupero delle immense periferie degradate cresciute negli ultimi decenni”.

E’ vero che è un decalogo e non un trattato, ma quale tipo di recupero si intende? E quel generico “negli ultimi decenni” - che se letto insieme all’articolo su Eddyburg è riferibile al periodo dagli anni ’80 in poi, anni di Craxi, della Tatcher e di Reagan - tutto giocato in chiave esclusivamente politica senza nessun accenno a quello direttamente urbanistico delle teorie moderniste sulla città, non lascia forse qualche dubbio che si tratti di una operazione squisitamente politica?

E quel decimo punto, la “partecipazione di cittadini e associazioni alle scelte urbanistiche”, non appare un po’ troppo di maniera in quel voler rimarcare la presenza di associazioni, ritenendo evidentemente, i cittadini da soli un po’ meno rappresentativi?

Vorrei domandare a Italia Nostra nazionale cosa ne pensa delle Vele di Scampia o dello Zen o di Corviale.

Mi piacerebbe sapere se la demolizione è da demonizzare oppure se è una delle opzioni possibili, almeno in qualche caso.

Mi piacerebbe sapere se Italia Nostra e i cinque urbanisti ritengano che anche gli anni ’70 abbiano prodotto immense periferie degradate oppure se quelle dei Piani di Zona e dei PEEP siano buone per il solo fatto di essere pubbliche e non frutto dell’urbanistica contrattata.

Vorrei sapere se l’urbanistica consociativa sia migliore di quella contrattata e se abbia prodotto splendide città dove la gente vive felice!

Vorrei sapere se Italia Nostra ritiene che il problema fosse, negli anni ’70, solo dare un tetto (metaforicamente perché di tetti neanche… l’ombra) oppure una casa, con tutti i suoi attributi connessi. E sarei davvero curioso di sapere se l’urbanistica degli standard e dei servizi (pubblici, perché il privato è escluso al punto 4) è quella che viene riproposta oggi. E, ad esempio, il negozio di alimentari o il bar o l’edicola di giornali rientrano nell’iniziativa privata oppure c’è tolleranza per un limite dimensionale entro cui questa è ammessa, al pari della Cina ai tempi di Mao?

Davvero stupefacente questo decalogo: sembra una voce dall’oltretomba, un tuffo nel passato, un ricordo di una giovinezza che non è più!

Di diverso tono è l’analisi di Nicola Emery, tutta giocata sull’idea di un’architettura che ha “un suo alto mandato sociale”. Partendo da Platone e passando per Vitruvio, probabilmente forzando un po’ il pensiero di entrambi, Emery riconosce che l’architettura, in quanto “arte utile”, non può limitarsi all’“essere-in-sé”, cioè un’arte autoreferenziale al servizio dei soli architetti, ma all’”essere-per-gli-altri” che “nei casi peggiori può rovesciarsi in un suo essere-contro-gli-altri. Non è forse questo capovolgimento d’essenza a prendere disgraziatamente forma nei così detti eco-mostri?”.

Cos’è che non mi convince del tutto nella tesi di Emery? Il fatto che facendo ricorso a Platone e alla sua affermazione che la città è come un pascolo, e come tale dovrà essere costruito in modo da “risultare nutriente e sano”, mi sembra che non afferri e non dimostri appieno la necessità della città come “bene condiviso”, risultando alla fine un discorso un po’ moralistico e retorico in base al quale gli architetti, dovrebbero rinunciare a gran parte del proprio essere-per-sé (atteggiamento archistar, tanto per intenderci) a vantaggio dell’essere-per-gli-altri.

Manca, a mio avviso, una spiegazione razionale intrinseca all’essenza stessa della città, che è bene comune in quanto spazio e luogo in cui si svolge la vita dell’uomo come essere sociale, che necessita dunque di rapporti con gli altri. La città è il luogo di scambio sociale e di relazione per eccellenza, il luogo in cui ognuno entra in rapporto con gli altri; la città è un organismo sociale di persone, la quale deve essere regolata da leggi specifiche che garantiscano ad ognuno il massimo della libertà senza invadere la libertà altrui.

A me sembra invece che la metafora del pascolo, ancorché efficace, lascia trasparire una gerarchia precisa: il pastore e il gregge, dove la legge la detta il primo. E questo in perfetta sintonia con lo spirito de la Repubblica (di Platone, non del quotidiano….)che non concede molto alla democrazia ma auspica il governo dei filosofi. Insomma, preferisco un'etica che sia intrinseca alla disciplina stessa e non un'etica basata su generiche buone intenzioni.

Quindi il termine bene comune è applicabile indifferentemente ad una città governata in modo autoritario e a quella governata in modo democratico. Personalmente preferisco bene condiviso, che significa che occorre un dialogo, uno scambio di opinioni, una lotta politica per mettersi d’accordo sulla forma della città.

E le Vele, che c’entrano le Vele? C’entrano perché Emery, con Platone e Vitruvio, ritengono che la forma città eserciti un’influenza sul benessere o malessere delle persone e incidano sui comportamenti individuali e collettivi.

Scrive Emery: “Assumendo l’idea dello spazio come bene comune, l’architettura può cercare di offrire spazi favorevoli alla coesione e alla solidarietà, spazi che con i loro pieni e i loro vitali vuoti significano altrettante offerte per mescolare in modo proporzionale i diversi. Addirittura, come si legge ancora in Platone, dovrebbe disegnare spazi per far crescere universali legami fraterni…..”.

Anche in questo caso prevale la forma e la sostanza retorica, non si sa se dovuta più a Platone o a Emery, ma comunque il significato è abbastanza chiaro. Riferendoci alle Vele potremmo dire che queste non non offrono spazi favorevoli alla coesione e alla solidarietà e il loro disegno non fa crescere legami propriamente fraterni.

E Italia Nostra nazionale che c’entra con le Vele? Mi piacerebbe davvero saperlo, anche se una vaga idea me lo sono fatta.

Leggi tutto...

25 marzo 2010

IMITAZIONE

1.Gli uomini anticamente nascevano come le fiere nelle selve e nelle caverne e nei boschi e nutrendosi di cibo agreste trascorrevan la vita. Intanto in qualche luogo dove gli alberi erano più densi, sotto l’azione delle tempeste e dei venti, dallo sfregamento dei rami coi rami nacque il fuoco; e gli uomini che si trovavan vicini, spaventati, fuggirono. Riaccostatisi poi a cose calme, constatando qual grande comodità per il corpo fosse stare al calore del fuoco, gettando su nuove legna e così alimentando e conservando quella cosa, condussero altri uomini e mostravan coi cenni l’utilità che dal fuoco poteva trarsi. Intanto in quelle riunioni si emettevano vari suoni dalla bocca; e così, giorno per giorno ripetendoli secondo il bisogno, giunsero a costituire i vocaboli; in un secondo tempo poi, significando più spesso le varie cose via via che si verificavano, cominciaron per avventura a parlare e intrecciaron discorsi tra loro.

2. La scoperta del fuoco è stata quindi la causa onde nacque la convivenza umana; e così si radurono più uomini in un sol luogo, avendo la natura come privilegio sugli altri animali di camminar eretti e non a testa in giù, di contemplare la magnificenza del mondo e del cielo, di maneggiare facilmente ogni oggetto che volessero colle articolazioni delle mani. Così in quella società gli uni cominciarono a fare il tetto di frondi, altri a scavar caverne sotto i monti, altri, imitando la costruzione dei nidi di rondini, a costruir con fango e stecchi ripari per rifugiarsi. Osservando poi le capanne altrui e utilizzandone i perfezionamenti o creandone col proprio spirito inventivo, fabbricavano abitazioni via via migliori.

3. Ed essendo gli uomini atti per natura ad imitare e imparare, gloriandosi ogni dì delle proprie invenzioni, mostravan l’uno all’altro le loro costruzioni, e così, esercitando l’intelligenza dell’emulazione, di giorno in giorno miglioravano nei loro criteri. E per prima cosa, alzate le forche e interposti dei rami, fabbricaron le pareti col fango. Altri, facendo seccare l’argilla, costruivano muri che legavano con legname e ricoprivano con canne e frondi contro le piogge e i calori. Avendo poi constatato che nelle tempeste invernali i tetti non potevano reggere alla pioggia, costruiti dei tetti a punta, spalmati di fango, coll’inclinazione del tetto determinarono lo scolo delle acque.

4. Che queste cose si siano svolte così all’origine, possiamo dedurlo dal fatto che tutt’oggi i barbari costruiscono le loro abitazioni con questi sitemi, come in Gallia, Spagna, Lusitania, Aquitania, con assicelle di rovere e con paglia. (Omissis)

Vitruvio Pollione, De Architectuar, Libro Secondo.

Si osserverà che il Vitruvio antropologo è ricco di fantasia e poco scientifico. E’ possibile che sia vero. Mi domando però quanto sia importante la veridicità del suo racconto rispetto alle “ipotesi” altrettanto fantasiose che vengono fatte anche ai nostri tempi dagli archeologi su mille argomenti: le Piramidi, la loro costruzione, Troia, Omero, Stonehage, ecc. La differenza sta nel fatto che Vitruvio le dà per buone mentre oggi si ha la consapevolezza del fatto che si tratta di ipotesi ma, una volta confrontate le più attendibili, si arriva infine alla tesi più accreditata. Che ovviamente non vuol dire essere quella vera. E’ un metodo, non un riscontro di fatti; è importante, dunque, non per i risultati ottenuti, che non hanno possibilità di verifica, se non indiretta, ma per rappresentare il modo di pensare di una società in una determinata epoca.

Anche il racconto di Vitruvio è importante per questo, perché ci racconta come una società rappresenta se stessa e le sue origini. In parte suffragate dall'osservazione di certi metodi costruttivi utilizzati da altri popoli coevi.

In più ci dice alcune cose importanti: l’imitazione come metodo di conoscenza e della sua diffusione: 1) imitazione della natura e imitazione delle altrui osservazioni e scoperte. 2)applicazione dell’ingegno per migliorare ciò che altri hanno scoperto.

Leggi tutto...

20 giugno 2009

GLI ARCHITETTI CON IL "FALSO" SEMPRE IN BOCCA

Pietro Pagliardini

Sul quotidiano La Nazione, nella cronaca di Arezzo, è uscito oggi questo articolo di Salvatore Mannino su quello “splendido falso” che è la Piazza Grande di Arezzo. Mannino, giornalista che segue con attenzione i fatti di città, sapendo e conoscendo quanto gli aretini siano affezionati alla loro Piazza Grande e quanto i turisti apprezzino questo spazio che non ha certo l’omogeneità e la coerenza di altre famose piazze italiane ma che riesce comunque a lasciare un forte ricordo di sé a distanza di anni, non solo non si è posto il problema se quei “falsi” sia stato bene farli ma ha anche ironizzato, con il suo virgolettato, sul fatto che qualcuno li possa chiamare falsi. Ma molti architetti, sono certo, penseranno che sia Mannino, sia gli aretini, sia i turisti siano tutti ignoranti e incolti.

Se gli architetti afflitti da carie dentaria (e ce ne saranno, immagino) fossero coerenti con il loro pensiero, invece che usare dentiere in porcellana o impianti al titanio rivestiti di materiale il più simile possibile ai denti veri, usassero apparecchi che mostrassero la loro falsità, ad esempio l’oro, come accadeva una volta, allora m’inchinerei loro e sarei costretto a cambiare idea. Ma se, come immagino e come è giusto, anch’essi scendono, in questo caso, al livello dei comuni mortali e, oltre che conservare al massimo la funzionalità della loro masticazione, garantita dalla solidità del lavoro del dentista, vogliono anche salvaguardare la bellezza e l'ordine del loro volto con una dentatura il più mimetica possibile, per garantire l'armonia complessiva di quelle loro belle e pensose immagini delle riviste, allora la smettano di fare inutili discorsi sui “falsi” architettonici, perché i primi falsi ce li hanno proprio in quell'organo da cui escono tutte le stupidaggini sui falsi, al pari di tutti coloro che vi sono costretti dalla malattia.

E così ho scoperto che la Vitruviana triade di utilitas, firmitas e venustas non è esclusivo appannaggio dell’architettura ma anche dell’odontoiatria.

Almeno fino a che non arriveranno i critici odontoiatrici a fare danni.

6 gennaio 2009

REGOLE

Pietro Pagliardini

Il nome di questo blog, De Architectura, è un pò troppo importante e sontuoso, certamente sproporzionato rispetto alle intenzioni, probabilmente frutto di mancanza di fantasia e di fretta intervenuta al momento della scelta.

Per carità nessun ripensamento o cambio di rotta, però il sottotitolo, “regola”, è quello che definisce meglio lo spirito e le intenzioni del blog.

Regola è un termine allo stesso tempo più circoscritto e modesto, preciso e accessibile, ma contemporaneamente riveste un carattere più generale.

De Architectura, sarà per la lingua latina, indirizza subito verso uno stile, una classicità e può dare l’impressione di escludere altre forme di architettura che pure rispettano la triade vitruviana, quali ad esempio l’architettura di base tradizionale, quella vernacolare ed anche architetture moderne e perfino contemporanee (poche in verità) che sono rispettose di quei principi.

Insomma, De Architectura non evoca solo le tre regole di firmitas, utilitas e venustas ma diventa inevitabilmente un veicolo che richiama alla memoria l’architettura aulica classica, quella della storia dell’architettura, quella rappresentativa dei grandi edifici specialistici e quella dei grandi architetti.

Regola, invece, non esclude niente, o meglio esclude solo l’architettura senza regole, che è poi quella che ha la sola regola di stupire e far parlare tanto di sé quanto del proprio autore.

Regola non esclude l’edilizia di base, quella che nella maggior parte della critica non assurge all’Olimpo dell’Architettura, ma che viene invece ignorata se non dileggiata e schernita mentre in realtà costituisce, per quantità e qualità, il corpo delle città.

Non esclude, ovviamente, il centro storico, che è l’incarnazione stessa delle regole non scritte ma cogenti e rispettate perché spontanee e non esclude nemmeno quanto di più disprezzato e negletto vi sia nella storia degli insediamenti umani contemporanei, cioè favelas e baraccopoli, dove si ritrovano invece molte delle regole dei tessuti urbani tradizionali.

Le regole, in un certo senso, fanno parte dell’architettura anche per coloro che, come Bruno Zevi, hanno cercato, fino alla deriva nichilista e de-strutturante del grado-zero assoluto, un linguaggio (e perciò regole) alternativo al classicismo, con un accanimento da conflitto irrisolto con il padre (il classicismo) e, in questa ricerca senza fine perché circolare, si sono persi senza trovarne di accettabili e condivisibili, se non quella, unica, di non avere altra regola che non derivi dalla potenza titanica dell’architetto che fa dell’architettura “il termometro e la cartina di tornasole della giustizia e della libertà radicate nel consorzio sociale. Decostruisce le istituzioni omogenee del potere, della censura, dello sfascio premeditato, e progetta scenari organici. Fuori di una modernità impegnata, sofferta e disturbata non c’è poesia architettonica”. [Bruno Zevi, Architettura della Modernità, 1994].

E’ chiara la visione di un’architettura che, diventando il mezzo di contrasto mediante il quale si può verificare il grado di libertà di una società politica, finisce per destrutturare la società stessa e le sue istituzioni, anch’esse ritenute, al pari dell’accademia e del classicismo, come oppressive della libertà. In Zevi è evidente il legame tra organizzazione politica della società e architettura, e la rottura delle regole di questa sono la distruzione di quella. Ma non si tratta di una visione schiettamente anarchica la quale in verità assegna all’individuo e alla sua libertà il compito di organizzare la società secondo dinamiche proprie non demandabili allo Stato e che prevede “una società che vuole basarsi sul libero accordo, sulla solidarietà, sulle libere associazioni, su federazioni, sul rispetto per la singola individualità che non volesse farne parte”, piuttosto di una concezione che svuota la società di ogni fondamento mediante l’esaltazione del superuomo che, in solitudine, fissa le proprie regole, senza dialogo alcuno con gli altri individui.

Infatti che dialogo architettonico esiste tra una Archistar e l’altra? Nessuno, non potrebbe esserci, perché ogni opera, o meglio ogni autore, fa ciò che vuole come lo vuole con una propria lingua che deve essere rigorosamente diversa da quello dell’altro. Questa è la regola-non-regola.

Tale culto dell’individuo, svincolato da regole e storia, è teorizzato da Zevi anche per il restauro scientifico che “soltanto un architetto schiettamente moderno e colto, che senta il restauro come un compito artistico, e intuisca la possibilità di creare, rispettando tutto ciò che esiste di antico , una nuova immagine poetica, necessariamente diversa dall’antica ma ad essa consona” [Bruno Zevi, Architettura in nuce, 1960].

Quindi, anche in un campo in cui le teorie d’intervento sono maggiormente verificabili, dove ci si confronta con la storia, tutto viene demandato all’architetto-artista che al solito, libero da altri criteri che non siano quelli individuali, con la propria “schietta modernità e cultura”, difficilmente potrà dialogare con alcuno e altrettanto difficilmente potrà essere giudicato, dato che non c’è lingua comune su cui intendersi.

Ma non potendo dialogare nemmeno tra loro, queste architetture solipsistiche non possono dialogare nemmeno con gli utenti, con gli individui che le dovranno abitare o fruire o subire; con ciò, seguendo la logica dello stesso Zevi, accade che al potere oppressivo delle istituzioni si sostituisce quello ben più pericoloso, perché non democraticamente controllabile, dell’architetto.

Questo è il risultato della poesia architettonica.

Di regole scriverò ancora.

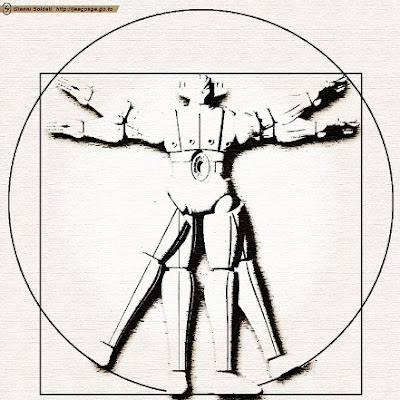

N.B. L'immagine dell'uomo vitruviano-robot è tratto dal blog Dei o Demoni

21 ottobre 2008

MANCANZA DI FORMA

Pietro Pagliardini

Storie Parallele: un altro testo di Vilma Torselli su Artonweb. Un’altra riflessione provocante, graffiante e lievemente amara che spiega molto ma non trae conclusioni e che finisce con un Perché? In neretto.

Il tema è la relazione tra la cultura ebraica e l’arte e l’architettura dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi. Alcuni passi significativi:

"Non è un caso che il logos sia alla base della cultura di matrice ebraica aniconica e iconoclasta, in opposizione a morphè, ciò che “la nostra infanzia greca” indica come forma sensibile, come modo di essere o di apparire, e non è un caso che sia l’espressionismo astratto che il decostruttivismo mettano in crisi proprio il concetto di forma.

Anche da un'analisi superficiale non è difficile individuare in certe scelte progettuali di Daniel Libeskind una relazione con i grandi vuoti mistici delle tele di Mark Rothko, nella fluida casualità dell’architettura gestuale di Frank Gehry una stretta corrispondenza con la deregolata soggettività espressiva dell’action painting di Jackson Pollock o con la casualità amebica delle forme liquide di William Baziotes. In tutti i casi ciò che viene messo in gioco e che brilla per la sua assenza è la forma.

Questa convergenza programmatica tra le due correnti è l’aspetto più interessante e più decisivo per legarle sotto una stessa chiave di lettura."

E conclude così:

"E la perdita del senso dei luoghi e delle cose, del loro orientamento, spaziale e simbolico, l’opposizione alla loro riconoscibilità ha come esito la distruzione del senso di appartenenza (ad una comunità, ad un’etnia o semplicemente alla specie umana).

Se questo vuol fare e fa l’architettura decostruttivista, ammesso che ciò che ho scritto ne riassuma il senso, resta comunque da scoprirne il motivo.

Perché?"

Una domanda che non aspetta una improbabile risposta conclusiva quanto una serie di risposte tutte parzialmente vere e perciò tutte parzialmente false.

La voglia di rispondere è stata forte da subito e ho cominciato a documentarmi. E’ incredibile quante cose si riescano a trovare di un argomento quanto l’argomento improvvisamente si presenta come se fosse nuovo. Tutto è già stato trattato, tutto è già stato discusso, sviscerato, approfondito.

A questo proposito consiglio questi link illuminanti e profondi:

http://www.area-arch.it/home.php?_idnodo=172394

http://www.chiweb.net/shenkar2.html

e tutte le interviste di Nadine Shenkar che vi sono nel sito.

Ma la risposta qual'è?

Rispondere vorrebbe dire cadere in una trappola, almeno per me, che mi sono ottusamente proposto di parlare, divulgare (parola grossa), parteggiare per l’architettura umana, tradizionale, classica.

Rispondere vorrebbe dire raccogliere una sfida e cominciare un dialogo; e dialogare è una condizione che ti avvicina agli altri e avvicinarsi agli altri vuol dire “mettersi nei panni di” altri e perdere qualcosa di te acquistando qualcosa dagli altri.

Ma per dialogare occorrono condizioni di parità. Ma gli altri sono troppo forti perché vi possa essere un dialogo. Sarebbe come dialogare tra schiavi e padroni.

Che dialogo può esserci tra schiavi e padroni!

Che dialogo può esserci con chi detiene il potere, tutto il potere, economico, editoriale, culturale, massmediologico, industriale, di marketing!

Che dialogo può esserci tra coloro che parlano a se stessi e coloro che vorrebbero parlare alla gente!

E allora, pur decidendo di continuare ad approfondire e cercare di capire, ho deciso di non provare nemmeno di tentare di dare una risposta al Perché?.

Perché? Perché il mio scopo è semplice, banale, da tutti comprensibile anche se non condiviso: io credo, anzi so, che l’uomo ha bisogno di città che diano il “senso di appartenenza”, di edifici che abbiano una forma che sia una figura e in cui l’uomo si possa riconoscere e che possa riconoscere come la propria “casa” (home e non house).

E allora all’instabilità, alla mancanza di forma, alla inutilità e provvisorietà del decostruttivismo non rispondo con parole mie ma con queste:

Devesi, avanti che a fabricar si cominci, diligentemente considerare ciascuna parte della pianta, e impiedi della fabrica che si ha da fare. Tre cose in ciascuna fabrica (come dice Vitruvio) devono considerarsi, senza le quali niuno edificio meriterà esser lodato; e queste sono, l'utile, o commodità, la perpetuità, e la bellezza: perciocché non si potrebbe chiamare perfetta quell'opera, che utile fusse, ma per poco tempo; ovvero che per molto non fusse comoda; ovvero c’havendo amendue queste, niuna grazia poi in se contenesse.

La commodità si havrà, quando a ciascun membro sarà dato luogo atto, sito accommodato, non minore che la dignità si ricchiegga, ne maggiore che l'uso si ricerchi: e sarà posto in luogo proprio, cioè quando le Loggie, le Sale, le Stanze, le Cantine, e i Granari saranno posti ai luoghi loro convenevoli.

Alla perpetuità si havrà riguardo, quando tutti i muri saranno diritti a piombo, più grossi nella parte di sotto, che in quella di sopra, e haveranno buone, e sofficienti le fondamenta: e oltre a ciò, le colonne di sopra saranno al dritto di quelle di sotto, e tutti i fori, come usci e fenestre saranno uno sopra l'altro: onde il pieno venga sopra il pieno, e il voto sopra il voto.

La bellezza risulterà dalla bella forma, e dalla corrispondenza del tutto alle parti, delle parti fra loro, e di quelle al tutto: conciossiaché gli edificij habbiano da parere uno intiero, e ben finito corpo: nel quale l'un membro all'altro convenga, e tutte le membra siano necessarie a quello, che si vuol fare.

Considerate queste cose, nel disegno, e nel Modello, si deve fare diligentemente il conto di tutta la spesa, che vi può andare: e fare a tempo provisione del danaro, e apparecchiare la materia, che parerà far di mestieri; acciocché edificando, non manchi alcuna cosa, che impedisca il compimento dell'opera, essendo che non picciola lode sia dell'edificatore, e non mediocre utilità a tutta la fabrica; se con la debita prestezza vien fornita, e che tutti i muri ad egual segno tirati; egualmente calino: onde non facciano quelle fessure, che si sogliono vedere nelle fabriche in diversi tempi, e inegualmente condotte al fine.

Andrea Palladio, dal 1° Libro dell’Architettura, Capitolo I

26 settembre 2008

IL TEMPO DELL'ARCHITETTURA

Pietro Pagliardini

All’uscita, però, ognuno di noi ha ripreso il suo ruolo, la mente lievemente offuscata da qualche brindisi perché ad un collega più giovane, a me che obiettavo che la HAAS HAUS di Hollein a Vienna, davanti alla Cattedrale di Santo Stefano, è uno strappo, una inutile e brutta “cicatrice nel volto” di Vienna, è scappata una battuta il cui senso era, più o meno, questo: “E se fosse la Cattedrale di Santo Stefano lo strappo?”.

Ora dobbiamo tenere conto delle circostanze e quindi concedere le attenuanti generiche, né posso escludere che la mia affermazione possa essere stata formulata in modo altrettanto paradossale, tuttavia la battuta rappresenta la limpida estremizzazione di un concetto, espresso in forma assolutamente provocatoria che ribalta la realtà temporale e ipotizza un diverso, impossibile corso di eventi già avvenuti; è un modo di esprimere un pensiero ricorrendo ad una reductio ad absurdum imperfetta; è per me sintomatica di una diffusa mentalità che, nella tensione di giustificare l’architettura contemporanea, arriva a considerare o a ipotizzare sbagliata l’architettura antica e, di conseguenza, la storia.

Il significato di quella battuta, aldilà delle reali intenzioni, è che la città intera, così come ci è stata consegnata, deve, proprio essa, adeguarsi alle nostre forme, all’architettura contemporanea, ai nostri bisogni ma, direi, ai nostri capricci. Non si tratta più di limitare la tabula rasa al nuovo progetto ma di estenderlo anche al corpo e al cuore delle nostre città; ciò che conta è solo il qui, ora, il nostro immediato desiderio; tutto il resto è un impiccio che può essere tollerato fino al momento in cui l’arroganza del nuovo ha bisogno di spazio.

Se conta solo l’attimo, il qui-ora, senza relazione alcuna con la stratificazione della storia presente negli edifici, nelle strade, nelle piazze pre-esistenti, significa che la percezione del tempo, in architettura, si è ridotta alla durata del breve periodo che passa dall’ideazione del progetto alla sua realizzazione; poi segue subito un’altra fase temporale, altrettanto breve per il prossimo progetto e la prossima realizzazione, che trascurerà non solo l’architettura pre-esistente ma anche quella costruita un attimo prima, e così via.

Il tempo dell’architettura contemporanea diventa la somma di tanti istanti discontinui l’uno dall’altro.

Fino a quando il processo di crescita e sviluppo della città è avvenuto senza architetti, almeno nell’edilizia di base, seguendo regole dettate dalla “coscienza spontanea”, cioè senza la consapevolezza critica di chi “decide di fare un progetto di casa” ma semplicemente “decide di fare la casa” costruendola in base alle conoscenze tecniche disponibili, ai bisogni e all’idea diffusa e comune di casa che in quel determinato momento storico esiste, non c’era e non poteva esserci la consapevolezza di collocare quell’edificio come appartenente a quel determinato periodo storico e culturale e come sua specifica espressione artistica.

In un certo senso non c’era dunque la percezione del tempo nell’architettura, ma più propriamente direi nell’atto del costruire, perché senza la capacità critica di astrazione del progetto e del suo inserimento in una linea temporale di sviluppo dell’architettura, cioè senza una visione storicistica, la casa, quella casa, era per sempre, era cioè eterna. Chi costruiva lo faceva per sé e per la sua famiglia ma con lo scontato presupposto che il tempo di quella casa avrebbe coinciso con la durata dei materiali stessi e perciò praticamente infinita rispetto alla vita umana. L’edilizia, con la coscienza spontanea, ed anche l’architettura, quella più aulica degli edifici che costituivano “temi collettivi”, secondo la definizione di Marco Romano, erano certamente figlie della società, della sua cultura e della sua economia; in una società più chiusa, più organica e meno dinamica il tempo dell’architettura era necessariamente lungo; il cambiamento, il passaggio da una forma costruttiva all’altra, da uno “stile” all’altro, anche se qualitativamente apprezzabile, si riverberava nella città con un tempo molto lungo e la permanenza dei caratteri costruttivi e stilistici delle fasi precedenti era altrettanto lunga e, soprattutto, non in contrasto con il nuovo; o meglio il nuovo si omoegeneizzava al vecchio che, a sua volta, perpetuandosi anche in presenza del nuovo stile, non era però in opposizione al nuovo.

La città, cioè, era dotata di una grande inerzia, la quale diluendo nel tempo le modifiche, ha prodotto una sostanziale armonia, non priva delle “dissonanze” di cui parla Cacciari per Venezia.

E’ un fenomeno paragonabile allo scorrere di un fiume, che modifica e rimodella il proprio alveo di continuo, ad ogni piena erode una sponda e ingrossa l’altra, crea nuove anse, arrotonda le asperità delle pietre e le rende ciottoli, ma in un processo lento e continuo, raramente assumendo il carattere del cataclisma.

Si prenda ad esempio il Rinascimento. Questo è il momento storico in cui la figura dell’Architetto si afferma e si delinea come quella depositaria della conoscenza e della titolarità del progetto. Avviene dunque un fenomeno di specializzazione, anche se con caratteri affatto diversi da oggi, essendo questo un artista anche dedito a scultura e/o pittura. Fino ad allora aveva prevalso una visione più unitaria e condivisa del progetto, che era opera collettiva delle maestranze pur con la presenza di soggetti più propriamente dediti allo studio e alla concezione dell’insieme. I progetti urbanistici e architettonici assumono perciò, sotto la guida di un’unica figura, il carattere di unitarietà e sincronia, resa possibile anche dalla presenza del Principe, cioè di un unico committente; cambiano le concezioni spaziali, guidate e controllate dalla prospettiva; si afferma una concezione più autoritaria della trasformazione urbana, meno corale, meno “partecipata”, diremmo oggi.

Eppure la permanenza, anzi l’affermazione teorica di principi architettonici fondamentali, quali la triade Vitruviana, unita all’inerzia all’adattamento dell’edilizia di base, ha consentito la coesistenza ordinata del nuovo con il vecchio.

Si può affermare che il tempo dell’architettura, se pure ha subito una contrazione, conserva sempre un orizzonte molto ampio.

Quando è intervenuta la rottura di questo processo che definisco, in via sintetica e approssimativa, sufficientemente lento ma continuo e globalmente omogeneo?

Senza soffermarsi troppo su un’analisi storica precisa e dettagliata e dando perciò come acquisito il passaggio dell’illuminismo, dell’industrializzazione e delle grandi scoperte scientifiche, con le sue ricadute tecnologiche diffuse a livello di massa, credo che, almeno per l’Europa e per l’Italia, si possa segnare nel secondo dopoguerra.

In questo periodo vi è stata la coincidenza di due fattori: l’uno culturale, cioè l’applicazione generalizzata della rottura dei canoni architettonici elaborati nel trentennio precedente dal Movimento Moderno, l’altro economico, cioè la ricostruzione impetuosa e fuori dalle regole di controllo urbanistico sommata alla mancanza di regole architettoniche.

Questa fase contiene in sé il germe dell’attuale situazione: uno sviluppo edilizio elefantiaco, in città, con le grandi trasformazioni urbane soprattutto di aree dismesse dall’industria, in campagna, nei centri storici, soprattutto nelle grandi capitali e nelle metropoli, che costituisce la massa dell’impatto sul territorio, accompagnato dall’esistenza di un’architettura sfacciata e urlante, esclusivamente basata sull’immagine, sulla totale mancanza di riferimento alcuno alla triade Vitruviana, sull’uso di materiali sperimentali in un rapporto ambiguo tra causa ed effetto, non essendo ben chiaro il confine tra il materiale che accondiscende il progetto o l’inverso, cioè il materiale che crea il progetto.

Queste nuove icone dell’architettura, quantitativamente non confrontabili con la massa edilizia diffusa, tuttavia ingombranti, invadenti e prevaricanti nel paesaggio urbano, diventano esempi, prototipi, campioni da ricopiare, imitare, riproporre, magari smembrandone e utilizzando alcune parti, su qualunque tipologia edilizia, contribuendo ancor di più a rendere la massa costruita informe, dissonante e chiassosa.

Queste nuove icone dell’architettura, quantitativamente non confrontabili con la massa edilizia diffusa, tuttavia ingombranti, invadenti e prevaricanti nel paesaggio urbano, diventano esempi, prototipi, campioni da ricopiare, imitare, riproporre, magari smembrandone e utilizzando alcune parti, su qualunque tipologia edilizia, contribuendo ancor di più a rendere la massa costruita informe, dissonante e chiassosa.L’architettura contemporanea, che è inevitabilmente figlia anch’essa della società, è certo pienamente consapevole dello scorrere della storia e del ruolo di testimone che l’architettura ha del proprio tempo; però è incerta, confusa e spesso superficiale nell’elaborazione degli accadimenti della società stessa.

Compie analisi frettolose sulle tendenze, giustifica i progetti affidandosi a grandi narrazioni prive di alcun riscontro concreto, immagina un presente e un futuro improbabile, si affida ad una maldigerita filosofia e scienza dell’indeterminatezza utilizzandola come un principio fondante delle proprie opere prefigurando, paradossalmente, scenari che proprio quelle scienze negano possano essere prevedibili.

In sostanza segue mode estetiche e mode sociologiche: dopo l’inurbamento c’è il ritorno ai piccoli centri? Si prende come una tendenza stabile e si interviene con la “modernità” in questi. La tecnologia e l’informatica consentono alcune possibilità di lavoro decentrato e domestico? Si costruisce prima una teoria approssimativa sulle ricadute territoriali e dopo si “costruiscono” interventi edilizi “pilota”, naturalmente non privi del necessario cablaggio (che poi te lo immagini che colpo di genio) e soprattutto si costruiscono case, strade, ecc. La società è liquida? Anche la città lo deve essere (che cosa significhi francamente non so).

Ognuna di queste analisi della società possiede una parte di verità ma nessuna è vera del tutto e, soprattutto, nessuna è vera per un lasso di tempo superiore a quello della costruzione degli edifici costruiti in base ad essa. L’unica verità costante della società contemporanea è la complessità (e questo lo dicono proprio coloro che ne fanno un cavallo di battaglia per costruire follie architettoniche); da questo dato di fatto vi è chi ne ricava un’architettura il cui tempo è l’attimo, al pari di un normale prodotto di consumo, di un modello d’auto, di un abito alla moda. Un’architettura effimera, priva di tempo e destinata ad una obsolescenza d’immagine e di qualità quasi immediata.

Passata la moda resterà la noia e, soprattutto, resteranno gli oggetti sul territorio, come macerie (capita a proposito questo progetto di MVRDV vincitore di un concorso a Tirana, il cui banale simbolismo suona, a mio avviso, come un’offesa ad un paese che, uscito da poco dalle macerie del comunismo, ora si ritrova nelle macerie della globalizzazione culturale).

Inevitabile l’associazione d’idee con la attuale crisi finanziaria americana e mondiale per la quale si dice che “è finito un mondo”: Tremonti dice su IL FOGLIO che era facilmente prevedibile, e lui l’aveva prevista da tempo, perché si viveva nell’illusione, scambiata per realtà presente e futura, che la finanza creativa e debitoria potesse essere svincolata dall’economia reale. Chi l’avrebbe detto, invece, che saremmo tornati a forme massicce di intervento statale sull’economia proprio da parte del paese più liberista del mondo? Chi può escludere, dopo il ritorno ad una agricoltura produttiva e ricca, anche il ritorno alla produzione dei beni, una volta non più conveniente la delocalizzazione causa giusto aumento dei salari anche nei paesi emergenti e in via di sviluppo?

Inevitabile l’associazione d’idee con la attuale crisi finanziaria americana e mondiale per la quale si dice che “è finito un mondo”: Tremonti dice su IL FOGLIO che era facilmente prevedibile, e lui l’aveva prevista da tempo, perché si viveva nell’illusione, scambiata per realtà presente e futura, che la finanza creativa e debitoria potesse essere svincolata dall’economia reale. Chi l’avrebbe detto, invece, che saremmo tornati a forme massicce di intervento statale sull’economia proprio da parte del paese più liberista del mondo? Chi può escludere, dopo il ritorno ad una agricoltura produttiva e ricca, anche il ritorno alla produzione dei beni, una volta non più conveniente la delocalizzazione causa giusto aumento dei salari anche nei paesi emergenti e in via di sviluppo?Ritrovare almeno un tempo umano per l’architettura è l’imperativo, almeno come principio di precauzione; costruire edifici che possano durare l’arco di qualche generazione e non il battito d’ali di una farfalla che, tra l’altro, come predicano sempre i nostri architetti amanti del caos, può scatenare un ciclone a migliaia di chilometri di distanza.

RINGRAZIAMENTO:

Caro L.

ti ringrazio per avermi dato la possibilità, con la tua frase, di fare questo post. Tu forse non sai come sia difficile e faticoso trovare argomenti e, quando se ne presenta uno, anche piccino, come ci si debba buttare a capo fitto e sfruttarlo al massimo!

E' chiaro che non sei minimamente responsabile di tutto il castello di amenità che ho costruito io su quella tua frase occasionale di fine serata e quindi questo post non intende, né potrebbe, esprimere il tuo pensiero. Però, nel bene o nel male, quella frase è la tua.

Saluti

Piero

N.B. Le foto aeree sono tratte da Visual Earth di Microsoft

Leggi tutto...

1 agosto 2008

GRADEVOLEZZA

Giulio Rupi

In questo blog (e ultimamente anche su Archiwatch) ricorre spesso il dibattito su quanta influenza possano o debbano esercitare i cittadini sul progetto della città.

Allora sgombriamo subito il campo dallo spinoso tema della partecipazione al progetto.

Qualsiasi progetto è preceduto dall’analisi delle esigenze, dell’uso a cui è destinato: l’ascolto di queste esigenze, da sempre uno dei fondamenti del progetto (l’Utilitas vitruviana) diviene forma grottesca di partecipazione quando si pretende che il cittadino possa avere gli strumenti tecnici e specialistici per compiere il passaggio tra l’espressione delle esigenze e la sua traduzione in forme dello spazio fisico.

Ma dato che Vitruvio parla anche di Venustas il vero problema è se il cittadino, fruitore finale dell’opera progettata, possa avere voce in capitolo sulla scelta della Venustas tra opere di pari Utilitas e di pari Firmitas.

E qui, tanto per chiarire le cose fin dall’inizio, la risposta del sottoscritto è un convinto “Sì!”.

Per spiegare questa posizione propongo di passare dal latino di Vitruvio all’italiano dell’uso comune e di utilizzare un termine di larga diffusione posto a titolo di questo scritto: la GRADEVOLEZZA (un termine diffuso ma non nei circoli dell’Architettura; sarei curioso di chiedere a un neolaureato di questa disciplina quante volte in 5 anni di studi ha sentito uno dei suoi docenti adoperare questo termine).

Gradevolezza è un termine che aggira il concetto, più altero e controverso, di Bellezza, sdrammatizza la disputa sull’Architettura e consente alla gente di entrare nel recinto impenetrabile di questa disciplina, perché è un termine che si relaziona all’istinto più che all’intelletto, alla sensazione più che all’elaborazione culturale.

Qui il nostro stereotipo interlocutore modernista sobbalza per l’ennesima volta sulla sedia (sedia ormai in procinto di sfondarsi) e grida: “Ma “L’urlo” di Munch è un capolavoro e non è certo gradevole! Ma i quadri di Pollock sono dei capolavori e non si può pretendere che la gente li consideri gradevoli!

E qui vale rifarsi alle consuete argomentazione e ribadire che:

1 – L’Architettura è una disciplina che crea spazi in cui la gente è costretta a vivere, pertanto non può prescindere dalla reazione dei propri fruitori, così come la scienza medica che stabilisce protocolli di cura, non può prescindere dagli esiti di queste cure sui malati.

2 – Non è corretto sostenere che queste reazioni non hanno alcuna validità oggettiva e pertanto vanno sostituite da giurie di esperti, perché invece le grandi opere del passato sono oggettivamente apprezzate tanto dai colti quanto dalle masse incolte, così come le orrende periferie del presente sono oggettivamente disprezzate tanto dall’elite accademica dei colti quanto dalla moltitudine degli ignoranti (che talvolta esprimono tale disaffezione dando fuoco a tutto).

3 – Ne deriva che il valore della Gradevolezza (cioè di una Venustas che abbia in più anche la qualità di essere apprezzata anche dal pubblico dei non esperti) è un valore necessario da sempre per la disciplina del costruire gli edifici e le città e pertanto il vaglio finale di un pubblico largo è la via più sicura perché tra progetti diversi, ugualmente validi sotto gli altri aspetti, si scelga quello che meglio si adatterà al carattere del luogo, alle aspettative dei cittadini, all’inserimento e alla convivenza con la città.

4 – Pur se, come sempre, si deve continuare a premettere che qui si parla di Architettura come disciplina del costruire (è quella che ci interessa) e non come opera d’Arte (quella la lasciamo alle Archistar) il termine Gradevolezza non indica qualcosa di alternativo al livello artistico di un’opera, ma solo un diverso livello di fruizione (quello stesso che vale per la fruizione colta o turistica delle grandi opere del passato).

La divaricazione tra questi due livelli ha avuto conseguenze tragiche per l’Architettura, rispetto alle altre discipline. Così si è finito con il confondere il tutto (appunto la disciplina generalizzata del costruire) con la sua millesima parte (le opere del circuito delle Archistar, delle riviste e delle Università di Architettura).

*******************************************

Ben vengano dunque i referendum tramite i quali i cittadini potranno giudicare sulla GRADEVOLEZZA di un progetto che, una volta realizzato, avrà un impatto notevole sulla qualità della vita futura loro, dei loro figli e probabilmente anche dei loro nipoti.

15 maggio 2008

NON ESISTE LA TERZA VIA

Pietro Pagliardini

Navigando nel mondo dei blog e dei siti di architettura, ultimo Archiwatch del prof. Giorgio Muratore che si distingue per uno spirito molto libero, mi imbatto spesso in commenti, che immagino lasciati prevalentemente da giovani, fortunatamente insoddisfatti dell’architettura, dell’edilizia e dell’urbanistica contemporanea, sia di quella comune delle nostre città, in gran parte speculativa e priva di alcun interesse per il disegno urbano e architettonico, sia di quella sfavillante del mondo delle archistar, con i suoi simboli architettonici diffusi da riviste patinate e magazine allegati ai quotidiani; per fare un esempio: Libeskind, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Fuksas, ecc.

Spesso, a questi commenti sconsolati segue un ritornello che, più o meno, dice: “questa architettura è sbagliata, però un ritorno alle forme antiche (Es. Krier) non è possibile perché il mondo è cambiato, sarebbe come andare in giro con auto che avessero le forme delle carrozze ecc. ecc.” – e concludono –“Occorre una terza via”.

La terza via! La soluzione di ogni problema o meglio la fuga dal problema: non va bene il moderno, non va bene l’antico, va bene… che cosa va bene? Va bene quello che non c’è.

La ricerca della terza via corrisponde però ad un’esigenza precisa, al bisogno di bellezza, ma con lo sguardo dritto in avanti; è un atteggiamento che esprime ottimismo e fiducia nelle capacità umane di trovare soluzioni ad un problema nuovo che prima non c’era (l’enorme sviluppo della tecnologia) ed è perciò un valore positivo, tanto più in un giovane studente il quale capisce, evidentemente, che ciò che gli viene propinato in facoltà e nelle riviste di architettura (peggio in quelle di moda che presentano lavori di archistar come fossero film di divi del cinema) non è così lucente come sembra, non è così scontato come gli vogliono far credere ma, non volendo volgere lo sguardo al passato, cerca strade “nuove”.

Il problema della terza via in architettura, tra un presente brutto, ma “in linea con i tempi”, e un passato bello, ma “anacronistico” secondo me è, dal punto vista della teoria, irrisolvibile. Proverò a spiegare premettendo che mi è stata di grande aiuto la rilettura critica fatta da Raffaele Giovannelli in un lungo e argomentato scritto sul pensiero di Bruno Zevi, dal titolo “Critica ai fondamenti dell’architettura moderna”, nel sito effedieffe.com.

Già cinquant’anni fa Bruno Zevi aveva teorizzato la ricerca di una terza via tra il mondo dell’accademia e quello di una modernità senza regole, affermando che occorreva fissare canoni per una nuova architettura. Con una notevole intuizione aveva capito che alla rottura delle regole architettoniche classiche effettuata dal movimento moderno, avrebbe dovuto necessariamente seguire una proposta architettonica matura e positiva, a modo suo un nuovo rinascimento. E’ così che, nel tempo, teorizza le sette invarianti dell’architettura moderna e dovendo queste essere profondamente diverse da quelle precedenti, egli, con rigore logico, le teorizzò opposte.

La prima delle sette, la più distruttiva, il così detto “elenco” è l’azzeramento totale dei segni, la tabula rasa, l’annullamento cioè della memoria.

Questa operazione, che resetta l’architettura, tira una linea su un foglio e cancella tutto ciò che c’è sopra, corrisponde al lavaggio del cervello di un uomo per fargli dimenticare tutto affinchè, facendolo regredire allo stato di neonato, possa ricominciare, attraverso un processo percettivo completamente nuovo, a ricreare le sue conoscenze, i suoi codici di comportamento, le sue relazioni con il mondo, la sua coscienza.

Siamo ai peggiori incubi dei film di fantascienza i quali, tuttavia, hanno il potere di esercitare un grande fascino intellettuale e una grande presa emotiva, sono intriganti e danno una sensazione di potenza incommensurabile; è un processo che presenta affinità e somiglianze con l’atto creativo divino in questo annullare la storia e impostare una vita nuova e completamente diversa.

Applicata all’architettura, inoltre, la tentazione del “grado zero” è fortissima e non stupisce affatto che i giovani ne rimangano rapiti (è successo anche a me) sollecitati, s’intende, da gran parte dei loro docenti.

Questo è un processo acritico che trova un terreno adatto nella cultura della nostra società la quale tende ad esaltare ogni manifestazione individuale come creativa in sé, senza distinguere mai tra brutto e bello, tra buono e cattivo, tra banale e profondo; e questo avviene grazie al pedagogismo e alla psicologia diffusa ad abundantiam nelle scuole di ogni ordine e grado fin da quella della prima infanzia, nei giornali, nelle TV e che attribuiscono valore all’atto espressivo di ognuno, prescindendo del tutto dalla qualità dello stesso. La grande diffusione di scrittori, poeti, pittori, artisti in genere tra professionisti, operai, intellettuali, casalinghe, pensionati, impiegati, studenti ecc. ne è la più limpida dimostrazione: siamo tutti artisti, basta esprimersi in qualcosa.

L’altra invariante che rompendo col passato arriva al cuore e interessa la sostanza della forma architettonica è la asimmetria. Su questa rimando alla lettura del citato articolo di Raffaele Giovannelli che è assolutamente esemplare.

Va riconosciuta a Bruno Zevi una razionalità e una intelligenza smisurata nell’aver messo insieme quanto di più distruttivo vi possa essere per l’architettura dell’uomo e per il suo ambiente di vita. Non c’è dubbio che sia riuscito a strutturare un corpus di regole e canoni assolutamente unitario e internamente logico e i risultati che oggi vediamo sono l’applicazione esatta di quello. Tant’è vero che, nel libro Architettura della Modernità, uno dei suoi ultimi credo, nelle pagine finali che si riferiscono alle opere contemporanee si legge:

“I decostruttivisti mettono sotto processo gli architetti intenti a produrre forme pure, basate sull’inviolabilità di figure geometriche elementari, incontaminate, emblemi di stabilità, armonia, sicurezza, confort, ordine, unità. Nelle loro opere da Eisenmann e Gehry a Koolhaas e Libeskind, l’architettura è dichiaratamente un agente di instabilità, disarmonia, insicurezza, sconforto, disordine e conflitto. Respinge le ideologie del numero d’oro, dell’impianto scientifico immutabile, eterno e universale, per difendere i diritti di un “progettare disturbato” calzante con la realtà”.

Più chiaro di così non è possibile: la realtà è disturbata e l’architettura si deve adeguare ad essa comunicando disordine, disarmonia, instabilità; siamo nel mondo dell’incertezza, siamo esattamente agli antipodi della triade vitruviana di firmitas, utilitas e venustas.

L’impressione è che questa analisi prenda in considerazione due fattori:

il primo l’architettura, ovviamente, e il secondo la società, intesa però non nella sua interezza ma nei suoi fenomeni più legati alla comunicazione e separata completamente dai suoi agenti principali, cioè gli uomini. Infatti è come dire: la società è disordinata, per questo bisogna progettare cose disordinate per aumentare il disordine. Il grande assente da una visione di questo tipo è l’uomo che invece richiede ordine, bellezza, armonia; ma del tutto assente è anche la natura nel suo insieme la quale proprio nel processo evolutivo mostra la sua tendenza all’aumento di ordine e di complessità, cioè di bellezza (Vito Mancuso, L’anima e il suo destino).

Bruno Zevi è dunque il teorico di quello che Salingaros chiama il nichilismo architettonico che dà spessore e sostanza alla furia contestatrice del classicismo fatta dal razionalismo e ne è la naturale ed estrema evoluzione.

Ecco dunque cosa intendevo per impossibilità di teorizzare una terza via: le strade sono solo due, l’armonia o la disarmonia, la firmitas o l’instabilità, l’utilitas o l’inutilità, la venustas o il brutto. Non esistono, filosoficamente, possibilità diverse da queste: la semi-stabilità è instabilità, la semi-bellezza è un edificio mal riuscito, l’armonia disarmonica è un ossimoro che può essere usato solo nel vuoto linguaggio architettese ma non trova riscontro nella realtà.

L’architettura non può che oscillare tra questi due poli, di uno dei quali, il nichilismo appunto, oggi se ne vedono chiaramente gli esiti maturi e di cui si comincia, però, ad avvertire una critica serrata e soprattutto il rifiuto da parte di chi quegli edifici deve subire, cioè la gente.

L’esistenza di due sole condizioni dell’architettura,l’una alternativa all’altra, non significa tuttavia l’obbligo dell’uso di forme classiche per coloro che rifuggono dal decostruttivismo. Le forme esterne, la morfologia degli edifici, la cifra stilistica non è data una volta per tutte; sono possibili, perché esistono nella pratica architettonica recente e attuale, scelte diverse e valide per chi non vuole ricorrere all’uso degli ordini classici, della colonna, degli archi e del timpano e più volte, in questo e negli altri blog di architettura che frequento, sono stati fatti i nomi di architetti che lo sanno fare e l’hanno fatto con grande maestria: Moretti, Gino Valle, Natalini ecc. i quali, nella loro diversità, hanno in comune il rispetto di alcune regole architettoniche minime per cui gli edifici non volano, non sono fatti di sola luce (questi son o totem della comunicazione in cui l’uomo non può vivere o lavorare), sono piantati per terra e si innalzano da questa con materiali idonei a sostenere, hanno un inizio e una conclusione, hanno proporzioni gerarchizzate e un’armonia compositiva adatta al corpo umano.

o totem della comunicazione in cui l’uomo non può vivere o lavorare), sono piantati per terra e si innalzano da questa con materiali idonei a sostenere, hanno un inizio e una conclusione, hanno proporzioni gerarchizzate e un’armonia compositiva adatta al corpo umano.

Ma piena dignità e valore, non esente da critiche ovviamente, deve essere riconosciuta a Krier, Duany, Porphyrios, Bontempi, ecc. i quali sono più aderenti alle forme classiche e/o vernacolari che sanno riproporre con grande fascino e rispetto per la storia e i luoghi. Ed è appunto laddove la storia è presente, cioè nei centri storici e nel paesaggio della città italiana ed europea, che questa architettura, a mio parere, meglio si confà al dialogo con l’esistente.

Si tenga inoltre conto che vi è un altro campo in cui il nichilismo è ancora più distruttivo: l’urbanistica. Qui abbiamo parlato di architettura che è la parte più immediatamente visibile e percepibile della città, quella di cui tutti, anche i non addetti, possono cogliere gli aspetti positivi o negativi, ma io credo che ciò che può contribuire a ridare un senso alla città, ed anche all’architettura è proprio l’urbanistica. E in questo campo non esiste proprio alcuna alternativa a quella della storia, non esiste né la seconda né terza via.

Qui si può apprezzare di più e meglio la teoria e la pratica di Leon Krier, di Duany, del New Urbanism. Ma questo è un altro discorso da affrontare in un altro momento.