Pietro Pagliardini

Tre coincidenze sono una prova di colpevolezza. Figuriamoci quattro.

In ordine cronologico:

Aragonbiz su Bizblog (il suo nome vero è ovviamente un altro, ma lui preferisce così): "Due approcci del moderno-post";

Vilma Torselli, su Artonweb, con il suo articolo: “Architettura d’autore”;

Giorgio Muratore su Archiwatch con il suo post: "Skyscraper city-no grazie";

PierLuigi Panza sul Corriere della Sera: "L’architettura processa Derrida".

Nessuno dei quattro autori può essere accusato di essere “antichista”, nè seguace del Principe Carlo nè di Lèon Krier. Solo Aragonbiz apprezza certi aspetti del Krier urbanista, ma solo quelli.

Tutti, a vario titolo e con diverse sensibilità e sfumature, apprezzano e nutrono speranze nell’architettura moderna. Vi è chi la pratica, vi è chi la insegna e la pratica, vi è chi l’analizza, la commenta e la spiega, associandola all’arte contemporanea con una funzione divulgativa via Internet, vi è chi periodicamente se ne interessa in relazione al costume, come è d'uso per un grande quotidiano nazionale.

In ognuno di questi scritti usciti tutti nell’arco di pochi giorni è palpabile la stanchezza e la noia, talora il disgusto, verso il dilagare di un sistema di fare architettura che appare tanto vuoto nelle forme quanto consistente nella forza economica e di pressione mediatica di cui è espressione.

Non penso nemmeno lontanamente di accomunare gli autori di quegli articoli in qualcosa d’altro che non siano solo la comune passione per l’architettura, che per alcuni è anche professione, e questa fortuita coincidenza nella denuncia dello "star system" dell'architettura.

Ho detto fortuita solo nel senso che dietro non c’è sicuramente nessun disegno organizzato, tanto i personaggi sono distanti tra loro, sia geograficamente, sia caratterialmente che come interessi professionali; ma non c'è nessuna casualità e non è possibile non leggervi un vento di cambiamento.

Estraggo qualche brano da ciascun testo:

Aragonbiz su Bizblog parla di un grattacielo di MVRDV:

”Totale irrazionalità statica, abitativa, urbanistica, di dispersione energetica, unita però ad un concettualismo rigido, anche questo da "artista", non difficile da realizzare. Tentativo di combinare una standardizzazione ma in modo irregolare, per unità e non per insieme.

Santo cielo, non riesco più a scrivere, per quanto li odio, questi stronzi figli di Rem Koolhaas. Guardo le loro cose e mi sento male fisicamente”. “L'altro approccio (quello di MVRDV) è la peste bubbonica, è molto vicino al "male assoluto". Va combattuto ad ogni costo”. Si può essere più espliciti di così? E sì che quando vuole biz sa fare distinguo, analizzare sottigliezze, capire le ragioni di ogni progetto. L’estrapolazione di questo brano dal contesto e dal’insieme degli altri post è come l’intercettazione di una telefonata: falsa completamente le situazioni e il personaggio. Ma non falsa affatto il pensiero specifico e quello che c’è scritto è esattamente quello che voleva dire.

Si può essere più espliciti di così? E sì che quando vuole biz sa fare distinguo, analizzare sottigliezze, capire le ragioni di ogni progetto. L’estrapolazione di questo brano dal contesto e dal’insieme degli altri post è come l’intercettazione di una telefonata: falsa completamente le situazioni e il personaggio. Ma non falsa affatto il pensiero specifico e quello che c’è scritto è esattamente quello che voleva dire.

Vilma Torselli su Artonweb:

“Il fatto che oggi il mondo, per l’affermarsi di una aristocrazia anziché di una democrazia globale, sia politicamente ed economicamente organizzato (o globalizzato) in modo che relativamente pochi centri di potere, in relativamente poche città del mondo, possano determinarne il destino, ha parallelamente favorito il diffondersi di un’architettura dal significato totemico concretizzata in un linguaggio che per essere di valenza universale deve anche essere inevitabilmente generico”.

“La quale (l’architettura d’autore) trae dalla rappresentazione per immagini (fotografiche o da sofisticati processi di rendering) il massimo vantaggio perché è, prima di tutto, un’architettura da guardare, un’architettura narcisistica ed autorappresentativa che riflette sé stessa, un’architettura spesso vuotamente estetizzante che dirige il suo potenziale comunicativo inter e sovra-culturale a “cittadini del mondo”, anche di quello più geograficamente lontano, nei quali produce emozioni che non hanno nulla a che vedere con quelle degli abitanti locali, non condividendone il contesto e la storia”.

Omissis

“C’è una sostanziale differenza tra architettura ed immagine dell’architettura, un irrisolto conflitto, per parafrasare Jacques Herzog/Jeff Wall, tra immagini d’architettura e architettura d’immagini, tuttavia ciò che pare certo è che l’architettura rischia di diventare l’interfaccia tra vita reale e vita virtuale, anziché fungere da tramite tra mondo naturale e mondo antropico, ruolo che la storia le assegna da sempre.

Abitanti involontari di uno scintillante Truman Show, ci stiamo dimenticando che l’architettura ha memoria e vissuto, ma anche corpo, suono, colore, odore, durezza, trasparenza, fisicità: " ..... è solo quando ci troviamo fisicamente nel luogo che possiamo avere esperienza della verità del luogo……." , una verità sperimentata e toccata con mano, che l'immagine non saprà darci mai”.

Il lnguaggio colto e raffinato non attenua, anzi amplifica la condanna senza appello.

Giorgio Muratore su Archiwatch:

“Si assiste quindi, e non da oggi, al proliferare di grattacieli di tutte le taglie e di tutte le fogge, un po’ in tutto il mondo, dai distretti commerciali delle metropoli occidentali alle sempre più numerose città nuove che si affollano a decine dall’oriente estremo fino alle, un tempo, desolate e pastorali plaghe dell’asia centrale, dalle assolate, assetate e desertiche realtà del Golfo fino alle più remote e paradossali situazioni latino-americane, tutte località, a vario modo, assoggettate a questa nuova forma di colonialismo tipologico, ove il protagonismo di massa del grattacielo la fa ormai da padrone indiscusso. Migliaia di grattacieli, una volta confinati in rari esemplari nei distretti finanziari delle grandi metropoli statunitensi, dilagano ormai senza freno dai deserti alle praterie, dalle spiagge alle savane del mondo intero. Soprattutto nei luoghi dove è più debole la storicità e la memoria stessa dei siti al grattacielo sembra affidato il ruolo fondante di edificio-pioniere, quasi a segnalare una nuova presenza, a testimoniare con arroganza una presa di possesso, a testimoniare l’orgoglio volgare di un finalmente raggiunto dominio simbolico e materiale sui luoghi”.

E ancora:

“Purtroppo però in questi ultimi anni sull’onda di un laissez-faire di stampo anarco-liberista, molte barriere, anche etico-psicologiche sono crollate e sono quindi sempre più numerosi i casi in cui il nostro patrimonio ambientale e paesaggistico viene aggredito in forme concitate, avventate e agressive in nome di una sedicente modernizzazione che trova, proprio nel grattacielo, la sua formula più immediata, sbrigativa e redditizia, perciò, vincente”.

Questo estratto non rende giustizia alla qualità del testo completo, che fa una rapida ma preziosa sintesi della storia del grattacielo. Anche in questo caso il verdetto è chiaro.

Pier Luigi Panza sul Corriere, con l’articolo dal titolo: L’architettura processa Derrida:

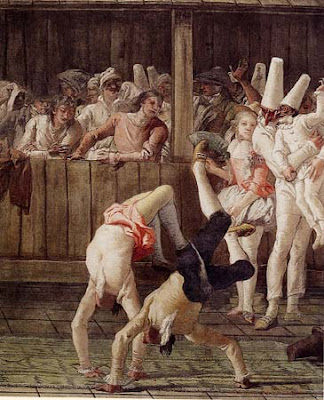

“Per Derrida questa assiomatica, che coincide con l' intera storia del vitruvianesimo, ovvero quella che il critico inglese John Summerson ha definito Il linguaggio classico dell' architettura (1966) è da decostruire. A distanza di una ventina d' anni da queste proposte teoriche, l' uscita in italiano di questi testi è l' occasione per una prima verifica della stagione alla quale hanno fornito supporto teorico, prima che tutti gli studenti di architettura si mettano a laurearsi solo su edifici storti. Questa stagione è fatta di «oggetti» riusciti (Guggenheim di Bilbao di Gehry), parzialmente riusciti (Museo ebraico di Berlino di Libeskind), falliti (uffici al Mit di Gehry), in arrivo (grattacieli storti di Libeskind, Isozaki e Hadid a Milano), edifici riusciti e altri mostruosi nella provincia italiana. Decostruire il vitruvianesimo ha voluto dire superare la storia della trattatistica, dimenticare abdicare di fronte a metodi, tipologie, logiche urbanistiche per aprirsi a alla «chance», all' heideggeriano «far spazio». Una direzione scelta ancora da Aaron Betsky nell' ultima Biennale di architettura, nella quale si vuole «andare oltre l' edificio perché gli edifici ormai sono tombe», afferma Betsky, che vede in Derrida una carica di utile utopismo. Si tratta di una dimensione nella quale il relativismo nichilista si presenta come alternativa alla costruzione razionale. Il gioco, prende il posto della meccanica razionale e la dimensione nietzschiana della Gaia scienza e del dionisiaco il posto dell' illuministico «rigorismo» architettonico”.

Che altro aggiungere se non una sola, piacevole sorpresa: sul blog BOVISIANI, curato da studenti del Politecnico di Milano è apparso, e non è il primo del genere, un post di Giancarlo Consonni dal titolo: Il principe è nudo. Rem Koolhaas a Bovisa :

“Per quelli che hanno le redini del potere, le fantasmagoriche restituzioni virtuali sono l’incenso con cui si avvolgono: il sostituto di ogni discorso, di ogni giustificazione. Non solo la comunicazione, ma il mezzo a cui essa si affida è tutto (di nuovo McLuhan): dietro non c’è niente. Non un pensiero, un’argomentazione. Non un logos che possa essere oggetto di discussione nella polis. Così l’attacco si svolge su due piani: la città reale e la città ideale (nel senso non dell’utopia ma della civitas definita dalla convivenza civile e dalla condivisione delle ragioni su cui si fonda). Un punto su cui le restituzioni virtuali lavorano è l’immaginario. Che viene destrutturato e sganciato dalle ragioni civili. È anche così che si distrugge la città. Esemplare è il lavoro svolto da una pubblicistica storicamente e formalmente attribuita a un’area di centro-sinistra e che in passato ha svolto un ruolo importante sul piano della difesa/costruzione di un cultura civile. Si pensi al lavoro di Antonio Cederna. Sì: sto parlando dell’«Espresso» e anche di «Repubblica», dove accanto all’ottimo lavoro svolto da un Francesco Erbani, troviamo il dilagare di maître à penser che hanno dirette responsabilità nella distruzione della città. O dove alcune star internazionali dell’architettura hanno un lasciapassare assicurato, avvalorato da giornalisti che si sono eletti a loro alfieri/maggiordomi. Per non dire delle pagine locali di «Repubblica», dove, come anche sul «Corriere della Sera», alcuni servizi su complessi edilizi in programma si presentano in tutto e per tutto come pagine pubblicitarie a pagamento: una prosecuzione della pubblicità immobiliare”. Omissis

Omissis

“Al centro dell’articolo è il progetto di Rem Koolhaas per l’area dei gasometri nel quartiere milanese della Bovisa. Il termine progetto è in questo caso un eufemismo. Si tratta più propriamente del divertissement di un individuo che evidentemente non ha giocato abbastanza da piccolo. Butta sull’area, a manciate, dei pezzi presi da una scatola di giochi d’infanzia e dopo averne cavato un assemblaggio che gli pare abbastanza stravagante da sorprendere gli allocchi, mette la sua firma sotto questo affastellamento, lo chiama masterplan e lo manda, con relativa parcella, al committente diretto”.

Se anche gli studenti, o almeno una parte di essi, sono così insensibili al fascino ammaliante delle Archistar e comprendono così lucidamente il trucco che c’è dietro questo sistema, esistono motivi di speranza.

Avere fatto questa "associazione d'idee" non vuol dire aver tentato di arruolare nessuno degli autori di cui sopra nelle truppe antichiste, tradizionaliste, classiciste, vernacolari, conservatrici e reazionarie e quant’altro. Non sarebbe stato proprio possibile.

Però si può legittimamente pensare che un pezzo di strada insieme, almeno per la pars destruens, la possiamo fare. Dopo, chissà!

Leggi tutto...