Il processo di trasformazione del Bel Paese è avvenuto e sta avvenendo in modo sostanzialmente autoritario. Architetti, ingegneri, geometri, progettano su ordinazione di amministratori pubblici e di privati proprietari di aree da sfruttare; i progetti vengono approvati in stanze più o meno segrete. Al cittadino, considerato un “utente” al quale non si devono troppe spiegazioni, non resta che brontolare. Ma la colpa è anche sua se accetta che le decisioni restino nelle mani di pochi.

Dal canto loro gli amministratori comunali non sembrano avvertire il dovere di illustrare piani e progetti in modo documentato e comprensibile, per stimolare la partecipazione democratica (sottolineo l’uso della parola, contro le tentazioni della deriva rinunciataria).

L’esposizione al pubblico di un piano regolatore è una presa in giro: tavole costellate di segni enigmatici, zone a colori diversi. Spesso l’interesse si riduce ad accertare se il proprio terreno sarà edificabile. Manca inoltre nella stragrande maggioranza dei cittadini la conoscenza della storia della città, indispensabile per valutare il rapporto delle nuove costruzioni con quelle del passato. Quanto alle architetture, alle scelte delle forme, il cittadino si sente disarmato e intimidito.

Eppure strutture e forme urbane sono gli stampi in cui si solidificano le vite degli uomini. La città brutta e disgregata è incubatrice di violenza, di conflitti, di sofferenze non valutabili soltanto dal traffico caotico e dagli inquinamenti. La collettività paga prezzi altissimi per il naufragio urbanistico.

Il circuito “autoreferenziale

Sull’architettura contemporanea si è diffusa un’opinione così negativa da provocare una crescente rivalutazione del passato. Non perché il moderno sia considerato un disvalore in assoluto ma perché i valori della modernità restano soffocati quando gli edifici non riescono a comunicare, quando non rispondono alle esigenze umane.Però gli architetti e i critici di professione ne parlano quasi esclusivamente all’interno di un circuito chiuso. Quello delle riviste, delle mostre, delle Università, dei saggi che in certi casi sembrano “elucubrazioni di architettura verbale” come diceva Giancarlo De Carlo vent’anni fa denunciando il distacco dell’architettura dalla dimensione umana e affermando l’esigenza di “renderla comprensibile, utilizzabile da tutti per generare gioia e identità”.

Gli architetti di fama e quelli che inseguono la fama progettano pensando ai critici e i critici scrivono per gli architetti, usando il linguaggio della critica artistica, come se il progetto di un nuovo quartiere fosse una composizione astratta da appendere a una parete oppure il tema di un gioco intellettualistico. Ma nell’architettura destinata a durare generazioni, condizionando la vita di milioni di esseri umani, l’autore non può appagarsi di concetti e di poetiche personali, imponendo agli “utenti” senza voce stilemi canonizzati con la benedizione di critici e cattedratici. Tangentopoli e l’abusivismo non sono al’origine di ogni male urbano: pesano anche le responsabilità di chi progettava e di chi insegnava a progettare. Soltanto il 4% del costruito porterebbe la firma di un architetto. Il 96% sarebbe dovuto ad altri, prevalentemente geometri. Ma le grandi opere, i quartieri mostruosi, furono progettati da architetti. E per disegnare villette e palazzine i geometri hanno avuto maestri gli architetti, nelle scuole come nella professione.

Questo brano è tratta da Mario Fazio, Passato e futuro della città, Einaudi.

Un libro del 2000 di Fazio, giornalista de La Stampa, scomparso nel 2004. Un libro acquistato ieri al prezzo di L.24.000. Si, ancora c'è stampato il vecchio conio, segno che non vi sono state ristampe dall'introduzione dell'euro. Non ne conosco le ragioni, ma potrei immaginare che l'essere stato Fazio Presidente di Italia Nostra abbia costituito un freno all'acquisto da parte di coloro che vedono questa associazione come un elemento di conservazione. Il libro è invece di qualità, scritto da un giornalista molto documentato che certamente risente, in positivo, della sua esperienza in Italia Nostra e che si pone rispetto al problema città con un atteggiamento molto più avanzato e con maggiore sensibilità di quanto non sappiano fare molti urbanisti e architetti. Si pone il problema del livello decisionale dei cittadini sulle scelte urbane e denuncia l'autoreferenzialità della cultura urbanistica e della casta accademica. Lui stesso fa un richiamo al Tom Wolfe di Maledetti Architetti, ma riferendosi più alla città che all'architettura.

Denuncia il circuito vizioso architetti-critica-Università, anche se a distanza di 12 anni questo si è spostato dal mondo delle riviste, ormai marginali, alla rete, in nulla però cambiando il metodo, semmai essendo peggiorato.

C'è una parte, che ancora non ho letto, espressamente dedicata alle stelle dell'architettura e al fenomeno, ormai sgonfiato, del così detto "effetto Bilbao".

C'è poi la previsione di una città trasformata dal mondo digitale e da Internet, con alcune previsioni azzeccate ed altre meno, in cui si intravvedono i primi germi della smart city, il nuovo fenomeno che si annuncia come una nuova illusione di risoluzione dei problemi urbani.

Propongo alcuni brani di questa "profezia", tenendo conto conto che 12 anni in questo campo sono un secolo e che facebook, ad esempio, è nato nel 2004:

Se la città del “Capitalism rampant” è preoccupante, quello della “città dei bit” non è oggetto di pura curiosità. La rivoluzione elettronica porterà cambiamenti epocali nel modo di lavorare, di comunicare, di abitare, come nei comportamenti sociali. I seguaci della nuova fede, fondata sull’avvento di un mondo dominato dalla telematica, profetizzano ambienti digitali, città virtuali, rapporti umani in cui il software prevale sulla fisicità e il dialogo interpersonale avviene via cavo o via satellite. La “bitsfera” e il “cyberspazio” si sovrappongono alla biosfera e ai paesaggi naturali. L’area informatica cambierà la geografia; sarà sempre meno importante trovarsi in un dato luogo alla data ora. Sarà possibile persino la trasmissione dello spazio steso, secondo i profeti dell’era elettronica.

Non ci saranno più le code per raggiungere il posto di lavoro, essi dicono, perché si lavorerà a casa di fronte a un computer. I siti Internet sostituiranno le piazze, i caffè, i punti di ritrovo. Non si andrà più a scuola, a teatro, in chiesa, in banca, al mercato: tutto a casa con rappresentazioni virtuali non affidate alle sole immagini sullo schermo ma anche a sensazioni trasmesse al cervello da impulsi comandati da un tasto……

Le case dovranno essere ristrutturate, per dotare ogni abitante di una piccola nicchia elettronica da cui fare la spesa, seguire le lezioni, lavorare nell’ufficio virtuale, farsi curare con la telemedicina, nuotare nel mare scelto premendo un tasto. E si potrebbe continuare.

Gli stessi profeti ella nuova era si domandano quali siano i fini della rivoluzione annunciata, quali i pericoli per la società civile e l’umanità intera, chi potrebbe e chi dovrebbe controllare il tutto. Quel che sta avvenendo con la diffusione di Internet preoccupa non soltanto i pantofolai e e i moralisti d’occasione. La perdita di funzioni della città, sostituiti da luoghi virtuali, è una minaccia gravissima per le civiltà maturate nei secoli all’interno degli organismi urbani. Non meno grave del pericolo di un “ordine mondiale” a carattere tecnologico. Il presidente della Ecole Spéciale d’Architecture di Parigi, Paul Virilio, intravvede questo ordine mondiale nelle forme di un “nuovo fascismo tecnico e futurista che alla democrazia reale, fondata sull’incontro di individui nell’agorà (piazza, teatro, stadio ecc) sostituisce la democrazia virtuale staccata dalla presenza umana. La democrazia automatica, fatta di tecnica e di pura immagine, con sbocco totalitario”. Come negli incubi di Orwell….

Ancora Paul Virilio, intelligentemente, invita a organizzare la resistenza non perché contrario alle nuove tecnologie ma perché contrario alla virtualizzazione totale che renderebbe irreali le persone, le città, l’eredità storica, con la conseguente morte della cultura e della società. Un mondo privo di specificità locali dove tutto diventa noto in forma virtuale, ridurrebbe l’esistente a oggetto di contemplazione sullo schermo; il patrimonio culturale verrebbe condensato in un catalogo elettronico e omogeneizzato come i cibi della catena MacDonalds.

9 dicembre 2012

MARIO FAZIO: PASSATO E FUTURO DELLE CITTA'

14 febbraio 2012

IL "FARE ARCHITETTURA" DI SCHIATTARELLA

Non era sufficiente il retorico, anacronistico e inutile manifesto dell’Ordine di Roma dal contorto e supponente titolo “Il diritto all’Architettura è un diritto di tutti”, ci voleva anche l’intervista dell’architetto Schiattarella, Presidente dell’Ordine di Roma, rilasciata a RaiNews e che ho visto solo oggi, a completare il quadro dell’ordine-pensiero.

Cosa ha detto Schiattarella? Ha stabilito la priorità assoluta per le nostre città. E di cosa hanno bisogno queste nostre città? Ecco quanto afferma Schiattarella:

“Il delta che c’è tra la nostra capacità di fare architettura e quella degli altri paesi europei sta aumentando in modo vertiginoso. Le nostre città non riescono più a esprimere il linguaggio contemporaneo mentre altre città sono diventate addirittura degli archetipi della modernità quindi sono molto più avanti rispetto al nostro”.

Dunque sarebbe questa l’emergenza che i promotori e i firmatari del manifesto rilevano per le città italiane! Non molte le adesioni in verità, poco più di 5000, nonostante una pagina intera del Corriere della Sera comprata dall’ordine e la grande pubblicità data dagli ordini provinciali in un momento “caldo” per la professione nell’attesa delle decisioni sulle liberalizzazioni di tariffe.

Il problema delle città italiane sarebbe la mancanza di “espressione del linguaggio contemporaneo”. Con un’idea di questo genere Schiattarella potrebbe candidarsi a sindaco, prendendo di sicuro un migliaio di voti dai suoi iscritti romani, perchè ha colto la vera emergenza urbana. I cittadini non pensano ad altro che al linguaggio contemporaneo dell’architettura e a Roma specie sono davvero preoccupati per il “delta tra la nostra capacità di fare architettura” e quella degli altri paesi europei che, ovvio corollario, sono più avanti. Ricordo, a titolo di esempio, le opere olimpiche di Atene e le metto a confronto con la situazione attuale della Grecia, non certo per speculare su quel popolo e quella terra che hanno partorito la civiltà occidentale ma per smentire palesemente l’esistenza di una relazione possibile tra “l’essere più avanti” e la capacità di “fare architettura” come la intende Schiattarella. Ricordo anche la fascinazione esercitata sugli architetti italiani dalla Spagna che “fa architettura”, secondo la provinciale vulgata architettonica a fronte dell’attuale situazione in quel paese.

Non il degrado delle nostre periferie, eccetto quella di Roma ovviamente, dove infatti il linguaggio della contemporaneità si annuncia finalmente con i grattacieli a riqualificarle e rigenerale, non la scomparsa della forma urbana perpetrata da cinquant’anni a questa parte, non lo sforzo di immaginare forme e modalità di ricomposizione dello spazio urbano da attuare mediante un ricompattamento, o densificazione, basato sulla ristrutturazione del tessuto stradale, sul ritorno alla strada, piuttosto che sull’espansione incontrollata e informe nelle aree extra urbane, non l’abbandono della zonizzazione selvaggia. No, non sono queste le priorità da segnalare da parte di un ordine importante a quegli iscritti che eventualmente non se ne fossero accorti, non sono questi obiettivi tali da giustificare un vero manifesto capace di dare un segno di svolta culturale, ma l’emergenza per gli architetti italiani è, secondo l’ordine di Roma, apparire nelle riviste e nei video TV con immagini patinate di linguaggio contemporaneo, è appiattirsi nella pigra costruzione mentale dell’effetto Bilbao che Schiattarella e molti altri si sono costruiti, grazie alla campagna mediatica non filtrata da un minimo di senso critico, quella cioè che si identifica con il museo di Gerhy e che non corrisponde affatto alla realtà di una città rinata grazie ad una sapiente operazione globale di tipo economico e di ristrutturazione urbanistica supportata da notevoli investimenti resi possibili dal vero federalismo fiscale.

Possibile essere ancora così abbagliati dal conformismo architettese, dall’essere così attratti dal proprio ombelico da non vedere che Roma è un po’ diversa da Bilbao ed esprime valori culturali universali di caratura non confrontabile con quelli della città Basca? Possibile che gli architetti, una parte degli architetti spero, abbiano perso del tutto la capacità di leggere e interpretare la realtà, di sapersi guardare intorno quando il primo compito dell'architetto è proprio questo, necessario punto di partenza per qualsivoglia progetto?

Dimenticare la città che si ha davanti - e mi riferisco a Roma perché Schiattarella è di Roma – sia quella antica, unica per cultura, storia, emozione e ammirazione che riesce a comunicare al mondo intero, sia quella moderna e contemporanea che, salvo rarissime eccezioni, è il simbolo stesso del sacco edilizio che continua ininterrotto dal dopoguerra ad oggi, supportato da una incultura urbana e architettonica perpetrata con l'ausilio di coloro ai quali è rivolto proprio quel manifesto e lanciare un appello per passare da una grassa abbuffata di edifici ad una elegante, cool e geometrica portata nouvelle cuisine, dove la pietanza si colloca pretestuosamente dentro un enorme piatto quadrato, bianco o nero, gemella alimentare degli edifici-oggetto posti al centro del lotto, ciascuno disposto lungo una carreggiata stradale (non una strada) così come i piatti sono messi in fila sul tavolo per una cena!

Continuare nel sommare oggetti ad altri oggetti, quasi sempre inguardabili, come negli scaffali di un negozio di casalinghi e regali: questa è la città contemporanea sulla quale il manifesto rileva la necessità di “esprimere il linguaggio contemporaneo”! L’unico linguaggio contemporaneo italiano è proprio quello del vuoto urbano che c’è adesso e che invece va cambiato profondamente.

Dimenticare una città, patrimonio autentico dell’umanità, con o senza l’UNESCO, insieme alle altre mille città italiane, pagine di storia dell’uomo scritte con la pietra ed esempio vitale di spazio urbano, e riuscire a dimenticare allo stesso tempo le mille periferie desertificate e prive di relazioni sociali e interpersonali, dimenticare di essere architetti al solo scopo di rimasticare ancora sui “concorsi”, massimo obiettivo professionale innalzato quasi ad aspirazione di ordine etico, mantra ripetuto all’infinito dagli ordini per raccogliere facili consensi e visibilità specie in un momento difficile per gli ordini stessi, oltre che per la professione!

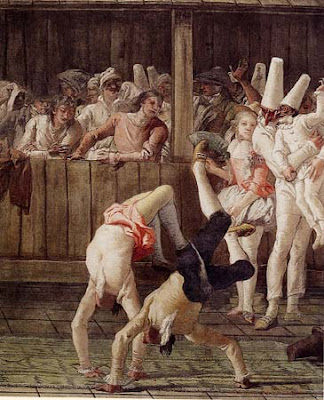

Vorrei consigliare a chi la pensa come Schiattarella di non guardare solo le riviste dal dentista o quelle all'Ordine o le news letter che arrivano dai vari siti internet dedicati allo star-system dell'architettura e che quando si guarda all'Europa si dovrebbe tenere conto che esistono altre realtà che non il "fare architettura" ma anche il "fare città", trasformando periferie infami in luoghi urbani, come nel caso dell'immagine in testa al post.

Ma forse ho sbagliato a scrivere questo post, perché in fondo di quel manifesto non è rimasto niente, solo la fattura della Divisione pubblicità del Corriere della Sera.

Leggi tutto...

3 febbraio 2012

UN'ESEMPLARE LEZIONE DI ANTONIO PAOLUCCI

Rubo letteralmente dal sito Archiwatch un video in cui Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani, storico dell'arte nochè grande e seducente comunicatore e divulgatore, oltre a raccontarci come il consumo di cultura e di arte segua direttamente la crescita o la decrescita economica del paese - con questo mettendo un punto fermo sul luogo comune che i "servizi" o gli "eventi" producano reddito quasi fossero indipendenti da tutto il resto - fa una impietosa e veritiera analisi delle condizioni in cui versano le città e il paesaggio italiano, a far data dalla seconda guerra mondiale.

Paolucci ha ben chiaro il fatto che è stato dissipato un vero patrimonio di "bellezza" che costituiva un patrimonio economico alla voce "turismo", oltre ad un grande patrimonio alla voce "cultura di un popolo", a causa del combinato disposto della enorme quantità del costruito degli ultimi 60 anni con la pessima qualità dello stesso.

Paolucci non attribuisce le responsabilità a questo o quel soggetto ma, per restare in casa nostra, gli architetti devono fare i conti con se stessi e riflettere sulle loro responsabilità, che sono enormi, non cercando di nascondersi dietro quelle della politica, della speculazione, delle varie mafie, che sono gigantesche, ma che sono state le scuderie che hanno fornito l'auto, il motore che ha corso, e di cui gli architetti sono stati, in buona parte, i piloti, coloro che hanno determinato la condotta di gara, che hanno fatto la scelta delle gomme.

Non abbiamo determinato noi architetti le quantità, di certo, ma buona parte della scadentissima qualità certamente sì.

Noi abbiamo fatto i piani urbanistici, poi peggiorati ulteriormente dagli interessi e dai decisori, noi abbiamo costruito edifici pessimi, poi ulteriormente peggiorati per lucrare. Ma noi, da soli, abbiamo determinato il fallimento dell'edilizia residenziale pubblica, cullati e accarezzati da una classe politica in cerca di consenso e potere.

Noi architetti ci esaltiamo per il MAXXI e i grattacieli a Roma, ed elucubriamo sulle magnifiche sorti e progressive della contemporaneità architettonica, semmai lamentandoci che è troppo poco per entrare in gara con i corrispondenti MAXXI e grattacieli del mondo.

Noi ci siamo inventati di sana pianta l'esistenza dell'effetto Bilbao, come se Bilbao vivesse del museo, come se Bilbao fosse Firenze.

Sempre noi ci riempiamo la bocca, girandoci il dito nell'ombellico, sulla necessità di lasciare i segni architettonici della nostra contemporaneità in paesaggi e in città da "camera con vista", come dice Paolucci, consegnateci belle dai nostri nonni, senza nemmeno sforzarci di capire che la nostra contemporaneità è proprio quella delle nostre brutte periferie, dei nostri brutti casermoni, delle nostre brutte architetture di cui noi siamo in buona parte gli autori.

E quello che è peggio, senza ancora aver preso atto che è necessario invertire la rotta, anche se ormai i buoi sono scappati dalla stalla.

Adesso godetevi questa intervista, non prima però di farvi notare che effettuando su Google la ricerca "Paolucci", il primo nome che appare è quello di un calciatore, il secondo è il nostro. Questo fa parte della nostra contemporaneità. Come in architettura.

13 febbraio 2011

LETTERA A MASSIMILIANO FUKSAS

Quella che segue è una lettera aperta a Massimiliano Fuksas, quasi lo conoscessi, anzi, quasi fossimo amici. La forma epistolare è solo un espediente retorico che dovrebbe rendere più immediata e digeribile l’esposizione di qualche pensiero. Non lo conosco invece, e dunque non posso essere suo amico, né potrei esserlo, credo, anche se lo conoscessi. Non certo per la diversa collocazione politica, che questa non mi è affatto di ostacolo con altri amici reali, e neppure per l’oggettivo abisso professionale che ci separa, che anzi io sono sempre affascinato da chi è riuscito a raggiungere il successo, essendo convinto che questo è il frutto di una forte componente di merito individuale, in dosi variabili da caso a caso, naturalmente, ma per aspetti squisitamente caratteriali, almeno da quel poco che ho potuto intuire dai suoi interventi televisivi e giornalistici.

Diciamo che certi suoi atteggiamenti un po' ribaldi, pur risultando talora anche divertenti nella loro estemporaneità e (apparente?) genuinità, quella sua ingenua sicurezza di rappresentare sempre la parte giusta, l’unica naturalmente, confliggono con la mia timidezza nei rapporti personali che mi impedirebbe di mettermi al centro del mondo. Forse è anche la sua imponente figura da austero busto di antico romano ad accentuare una sua certa (apparente?) prosopopea, stemperata, per fortuna, dal forte contrasto con non rare sue iperboliche e improbabili affermazioni apodittiche (famosa quella su Cicerone, cui indubbiamente assomiglia), che contribuisce ad umanizzarlo e a renderlo simpatico.

Avrei potuto recentemente confermare queste mie impressioni andandolo ad ascoltare, e vedere, di persona ad Arezzo, essendo egli intervenuto alla presentazione di un suo libro, che ahimè non ho letto, ma si sarebbe svolta di sabato alle 21,00 e non me la sono sentita di rinunciare ad una tranquilla cena tra amici e di costringermi ad ingoiare qualcosa di corsa, come si fosse trattato di un giorno di lavoro qualsiasi. Alla prossima occasione.

*****

Caro Max

Ho letto su L’Espresso di questa settimana un tuo articolo dal titolo: “Dimenticare Bilbao”. Già dal titolo ho istintivamente peccato di vanità, lo ammetto, masticando tra me e me: “Mi hai fregato l’idea. Hai letto il mio post e te ne sei appropriato. Almeno, da amico, avresti potuto citarmi. Una citazione fatta da te mi avrebbe lusingato assai. Avresti potuto fare un piccolo accenno al fatto che ne abbiamo parlato insieme più volte, se proprio non volevi nominare il blog che, effettivamente, non è proprio schierato dalla tua parte”. E’ seguita una espressione a denti stretti che tralascio di scrivere per educazione.

Leggendolo per intero, poi, quella prima impressione si è anche irrobustita, perché l’articolo parlava anche d’altro e l’effetto Bilbao non è che ci azzeccasse molto, espressione questa cara ad un tuo amico che però non ci è comune, e della quale amicizia io non sono mai stato geloso.

Forse non è proprio esatto dire che non ci azzeccasse, direi che non mi è risultato chiaro se volevi parlare della fine dell’effetto Bilbao, e hai colto l’occasione di farlo con un progetto di Gehry che io non conosco, e del quale tu sembri apprezzare una certa, nuova e insolita sobrietà, oppure se volevi solo parlare del progetto di Gehry e ci hai infilato en passant la fine dell’effetto Bilbao perché l’avevi appena letto sul blog e non volevi perdere l’occasione per andare in testa al gruppo, come si conviene ad un campione.

Ripensandoci, poi, ho capito che era solo la mia immodestia ad avermi fatto immaginare una cosa del genere, e che tu non hai certo il tempo di spippolare troppo in internet, tanto meno di perderlo con il mio blog del quale conosci l’esistenza, perché te l’ho detto qualche volta, ma non sono affatto sicuro che tu lo abbia mai aperto.

Certamente tu sei sempre in giro per il mondo a seguire i tuoi progetti e penso che durante i viaggi tu sia indaffarato a riguardare relazioni, preparare gli incontri, documentarti sugli stati di avanzamento, ecc. Al più, in aereo, puoi prendere ispirazioni dall’oblò per una nuova nuvola, o puoi schizzare qualcosa di nuovo su un libriccino di appunti, nei rari momenti di relax!

Quindi, capitolo chiuso e, trascurando improduttive e stucchevoli questioni di primazia, resta il fatto che tu accogli con soddisfazione la dichiarazione della fine di questo effetto, se mai c’è stato veramente, e, soprattutto, la proliferazione dei tanti piccoli “effetti Bilbao” su tutto il territorio nazionale. Vorrei farti osservare che ad alimentare questo stato di cose hai contribuito, e non poco, anche te, magari inconsapevolmente, che non vuol dire incolpevolmente!

Vi hai contribuito con la tua architettura, che non è che tenda proprio a mimetizzarsi e a non farsi notare, che, insomma, parla di nuvole, mica di fondazioni e di muri e di tetti, che racconta di grattacieli sul mare capaci di riqualificare tutta un’area di Savona, che disegna la città viola che mette al centro del programma non dico lo stadio, ma addirittura l’etica del calcio e l’indottrinamento, pardon, l’educazione di giovani ed adulti ad una sana visone sportiva. Magari questa forma di città etica, terribilmente autoritaria nella sua concezione, non è nelle tue intenzioni, magari è solo uno spot pubblicitario del Presidente onorario che tra l’altro ha detto: “Io mi aspetto uno stadio comodo, fresco d’estate, caldo d’inverno, dove le famiglie possano trascorrere giornate intere. Io purtroppo non ci sono spesso ma Andrea mi dice che in Europa ci sono impianti di grandissimo valore“.

T’immagini una città del calcio dove le famiglie possano trascorrere intere giornate! E’ questa la tua visione di società e di città e del modo di trascorrere il tempo dei suoi abitanti? Io credo di no, però il tuo marchio su questa idea di città-spettacolo ci sarebbe. Ma il Presidente onorario aggiunge anche dell’altro: “Non esiste niente del genere nel mondo- dice il patron viola- e ancora museo d’arte contemporanea sulla scia dello splendido Guggenheim di Bilbao, hotel delle maggiori catene alberghiere, una strada aperta ai negozianti di Firenze, aree verdi, parcheggi. Investimenti previsti: 150 milioni di euro per lo stadio, 250 per il resto”. Come vedi l’effetto Bilbao è evocato e utilizzato a piene mani.

Insomma, tu sei una riconosciuta archistar, direi anzi che sei la vera e unica archistar italiana, dato che Renzo ha, a questo punto, superato quella fase per passare direttamente e senza processo alla beatificazione per acclamazione.

Quello che fai e dici te si riverbera su una infinità di architetti che ti imitano, che assumono il tuo modo di pensare l’architettura e la città. Questa è la responsabilità che ti deriva dall’essere architetto di grande successo. Tu hai, oggettivamente, obblighi di coerenza maggiore degli altri, maggiori di tutti noi, perché sei un esempio, un modello.

Se dunque hai appreso con soddisfazione la fine dell’effetto Bilbao, della spettacolarizzazione dell’architettura e della città, dell’idea che una città possa crescere grazie ai grandi gesti dell’architetto-demiurgo e tuttologo, che si sostituisce non solo alla politica ma addirittura ai cittadini, se tutto questo è vero, come in verità io e tutti gli amici del Gruppo Salìngaros diciamo e scriviamo da tempo, abbastanza snobbati nella forma, ma piuttosto ascoltati, sembra, nella sostanza, se oltre a te molti altri si sono avvicinati, almeno nelle dichiarazioni, a concetti simili, dunque sarebbe bene che, senza snaturare o abiurare il tuo modo di fare l’architetto, anche tu ti accostassi ad una maggiore sobrietà, cioè ad una minore spettacolarità, cominciando ad allontanarti dalla filosofia dell’oggetto per avvicinarti a quella dell’insieme.

Nessuno può chiederti di rinnegare e di abbandonare l’architettura che ti ha reso famoso, nessuno può chiederti, come invece fai te quando ti occupi di politica, di esigere una moralità assoluta e una elitaria virtù da Catone il Censore, che richiederebbe una coerenza tra pensieri, parole ed opere professionalmente suicida. Io almeno, che conosco e tollero e anche apprezzo la fallibilità umana e quell’impasto di fango e spirito di cui tutti noi siamo fatti, non lo chiedo e tantomeno lo esigo da nessuno.

Solo un po’ più di quella che con abusato termine si chiama onestà intellettuale e di sobrietà sarebbe richiesta. Proprio come negli accadimenti che in questi giorni riempiono le pagine dei giornali e di cui non se ne può proprio più, naturalmente da punti di vista diversi.

Con questo auspicio, e direi incoraggiamento, ti saluto e ti invito, se trovi il tempo durante un week-end, a venirmi a trovare in rete, per scoprire magari che potresti trovarvi altri spunti di riflessione e di ripensamento.

Ciao

Pietro

26 gennaio 2011

SCRIVE UN ARCHITETTO DI BILBAO....

Un architetto di Bilbao, che ringrazio e che preferisce rimanere anonimo, mi ha mandato questa mail sul tema dei post precedenti, che io pubblico volentieri senza traduzione, per ora. Poiché non conosco lo spagnolo e anche se è abbastanza comprensibile e facile da tradurre con l'aiuto di Google, non vorrei tuttavia interpretare male.

Yo he escrito y comentado respecto al efecto Bilbao, en el mismo sentido que usted.

No hay ninguna duda que el "Efecto Bilbao" es pura propaganda para justificar una determinada política.

Esta política consiste en tomar la ciudad como un campo de acción para grandes operaciones inmobiliarias, suprimiendo cualquier crítica mediante el recurso a las estrellas de la arquitectura.

Hoy las "estrellas de la arquitectura" no son, ni representan ninguna vanguardia, ni teórica, ni ideológica, ni ética.

Creo que esto debiera decirse bien alto, porque todavía piensan ellos que si representan la vanguardia.

El efecto Bilbao, es absolutamente mediático. Desgraciadamente se toma como excusa para operaciones oscuras en todas las ciudades del mundo.

Pero Usted, Pietro, tiene razón; en Bilbao se han llevado a cabo operaciones mucho más importantes que el museo, y que son las que han transforemado realmente la ciudad:

- El metro.

- El Palacio de Congresos.

- Los nuevos puentes sobre la Ría.

- La nueva terminal del aeropuerto.

- La regeneración urbana de la periferia.

- La construcción de nuevos barrios.

- La limpieza de edificios.

- La mejora del mobiliario urbano.

- La creación de grandes estacionamientos subterráneos de vehículos.

- La creación de nuevas plazas y espacios públicos.

. La creación de parques.

- Un nuevo alumbrado público de las calles.

Etc.

Pero SOBRE TODO, las dos grandes obras sobre las que los turistas y los periodistas no se percatan:

1.- La ampliación del Puerto. La más grande de las obras llevadas a cabo por las autoridades vascas.

2.- La limpieza de la Ría. Mediante la creación de enormes depuradoras.

Ante estas dos obras, el Museo es una minucia, algo insignificante desde el punto de vista de gasto o inversión.

Las cosas son así.

Ahora bien, el "Efecto Bilbao" sigue utilizandose en todo el mundo, en un sentido negativo.

Y es entonces, cuando si se critica el "Efecto Bilbao", es cuando las autoridades vascas se enfurecen; porque lo interpretan como una crítica a su gestión. Y no es eso.

En resumen, el "Efecto Bilbao" se utiliza de modo muy sectario, pero se ha de decir que si Bilbao suscita interés como ciudad, se debe a toda una pléyade de acciones, como las que he citado arriba.

Reciba un cordial saludo y mis felicitaciones por su espléndido blog.

"Un arquitecto de Bilbao"

Leggi tutto...

25 gennaio 2011

UN CHIARIMENTO SULL'EFFETTO BILBAO

Poichè il post precedente ha provocato due garbate repliche, molto omogenee tra loro, di precisazione che spiegano abbastanza bene la situazione, mi sembra doveroso mostrare il link a questo articolo del sito

Confermo tuttavia il fatto che in Italia "l'effetto Bilbao" è stato ridotto al museo e utilizzato come un grimaldello da una parte della "cultura" urbanistica italiana ed anche dalla politica per favorire operazioni promozionali delle archistar. Fortunatamente per Bilbao non hanno solo il museo ma molto di più e molto più di sostanza. E sono felici e orgogliosi della loro città.

Pietro Pagliardini Leggi tutto...

23 gennaio 2011

L'EFFETTO BILBAO E' FINITO, MA SI SONO DIMENTICATI DI DIRCELO

Giandomenico Amendola, sociologo, ha scritto un libro, Tra Dedalo e Icaro, Laterza, sottotitolo: La nuova domanda di città, 2010. Amendola analizza la città sotto 10 profili diversi e ad ognuno di essi attribuisce un nome come si trattasse di città ognuna diversa dall’altra: La città sostenibile, La città impresa, ecc. Poi è chiaro che, come egli stesso scrive alla fine, le città si sovrappongono e i confini di ognuna si confondono con le altre. E’ un metodo interessante e anche di piacevole lettura che tra l’altro consente di ridurre a relativa semplicità ciò che è invece molto complesso. Non è detto che non comporti forzature interpretative e anche che non si soffermi su suggestoni molto di moda, rischiando perciò di tralasciare altri aspetti che magari non sono adesso in voga, tuttavia io non sono un sociologo e non voglio entrare troppo nel merito.

Scrive Amendola della Città dell’Impresa:

“La creatività da sola non basta: l’obiettivo strategico è l’innovazione di cui la creatività diffusa è condizione necessaria ma non sufficiente. A differenza della semplice creatività, che può apparire anche in maniera fulminante ma può con uguale rapidità declinare e sparire, l’innovazione è caratterizzata da sequenzialità, irreversibilità e cumulabilità in quanto deve non solo avviare ma anche sostenere e radicare i circoli virtuosi dello sviluppo. Gli stessi casi di Glasgow e Bilbao, sin qui ritenuti esempi da manuale di esplosione di creatività urbana, vengono oggi riconsiderati criticamente. Le crepe che si sono aperte nelle loro economie dopo una felice ma breve stagione di crescita stanno mostrando come la creatività di per sé non sia sufficiente se non innesca un processo sequenziale, cumulativo e tendenzialmente irreversibile di innovazioni produttive, organizzative e politiche.

Il problema principale dell’innovazione è che essa deve radicarsi. Mentre, infatti, è abbastanza semplice individuare – quantomeno per grandi approssimazioni – i fattori capaci di attrarre soggetti creativi, è ancora aperta la questione su ciò che sia necessario perché questi talenti si radichino in una città e non la abbandonino al primo vento di crisi. Tra i fattori di radicamento centrali sono i network, che anche se gli attori dei settori più propriamente artistici tendono a disconoscerlo, legano sinergicamente i protagonisti della città creativa sia tra di loro che agli attori del sistema produttivo e politico tanto locale che nazionale. [….]

Nella logica della competizione tra città, un gran peso assume oggi l’architettura e in particolare quella iconica. Uno degli strumenti che gli amministratori ritengono, a ragione o a torto, fondamentale per affermare la propria città sulla scena internazionale è la grande architettura. La vicenda di Bilbao che ha trasformato il proprio panorama urbano facendo ricorso ai maggiori architetti del mondo, da Frank Gehry a Norman Foster, da Santiago Calatrava a Cesar Pelli, ha fatto scuola. Gli star-architects, gli architetti dalla firma prestigiosa e dalla visibilità mondiale, sono diventati ormai ingrediente costante di tutte le politiche di sviluppo delle città ed elemento di forza delle azioni di marketing urbano. Il rischio è che, paradossalmente, lo sforzo che ogni città fa di distinguersi con l’intervento del grande architetto, possa portare a un’omologazione formale della città.

Nello sforzo di piacere e di conquistare il mercato le città corrono il rischio di somigliarsi sempre più ricorrendo agli stessi architetti di grido, organizzando eventi simili, realizzando fronti mare e arredi urbani talmente uguali che i mercanti d’arte li chiamerebbero eufemisticamente multipli. Ciononostante sembra che il gioco valga la candela. Stazioni, aereporti, piazze, waterfront, banche, grandi magazzini: tutto viene ripescato dalla banalità funzionale per diventare icona e immagine. Sulla scena urbana sono apparsi i musei che, dopo un lungo periodo di disattenzione, sono tornati ad avere un ruolo simbolico starrdinario persino maggiore di quello che – in quanto luoghi dove si concentra e diventa visibile la storia culturale e politica della nazione – avevano svolto per un lungo periodo incoronando le città capitali. […]

L’aura del museo si estende fino a coprire e valorizzare qualunque cosa avvenga al suo interno, anche se priva di alcun rapporto con la cultura. There’s no party like a Museum Party titola il supplemento del “New York Times” del 25 settembre 2009. Il riferimento è ai numerosi party, per lo più promozionali, organizzati da corporation e da privati nei locali del Moma e del Guggenheim”.

Ed ecco un piccolo estratto dalla Città dello Spettacolo:

“Non solo la città produce e contiene spettacoli ed eventi ma, l’obiettivo finale, è che essa stessa diventi spettacolo. La città stessa, in definitiva, può essere un evento. Bilbao è evento così come Berlino è evento: perché evento è, recita il dizionario, “qualcosa che accade in un certo punto a un certo momento” e che merita attenzione. E che fa notizia. Vi sono perciò momenti in cui la città stessa può diventare evento come è accaduto per la Berlino della caduta del muro, la Bilbao del Guggenheim, la Glasgow delle politiche culturali, la Barcellona postolimpica, la Napoli del dopo G8. La città diventa evento ma “dopo”, dopo che è terminato l’evento vero e proprio e la città è riuscita – impresa certamente non facile – a metabolizzarne gli effetti e a farli propri”.

Anche da queste poche righe credo risulti chiaramente che il metodo della scomposizione tematica della città produce risultati apprezzabili. Ma veniamo al contenuto.

Intanto c’è la chiara presa d’atto che l’effetto Bilbao ha esaurito la sua “spinta propulsiva”. Cade così un mito, sul quale in verità da tempo è stata messa la sordina e qualche sospetto era venuto, e quei media e quei soggetti interessati che tanto lo hanno decantato e preso come esempio virtuoso da seguire hanno invece taciuto il rovescio della medaglia. Hanno fatto cioè disinformazione. Solo per questo è valsa la pena comprare questo libro, perché l’autore non è soggetto che sembra avere partito preso contro questo sistema e quindi lo si può ritenere del tutto credibile.

Nonostante questo pare che il mito dell’effetto Bilbao in Italia sia ancora forte, dato che sia per l’EXPO 2015 che per il Ponte sullo Stretto ci si affida a nomi altisonanti, quali Daniel Libeskind, che, tra l’altro, in quest’ultimo caso dove c’è da ottemperare ad un inserimento nel contesto ambientale, sembra una scelta doppiamente immotivata. Effetto Bilbao, che non funziona più, o provincialismo di ritorno, che non ha mai funzionato?

Amendola analizza poi un aspetto oggi dominante nel dibattito urbano, non solo nelle aree metropolitane, da cui ha origine, ma ormai esteso a centri medi e piccoli, almeno nelle intenzioni dei loro amministratori: la tentazione di ricorrere al grande creativo, alla firma dell’architettura, è utilizzata come una scorciatoia alla mancanza di creatività, ma direi di “politica”, da parte della “politica”. Ci si affida ad una o più figure esterne alla città, come in verità si è spesso fatto, che però adesso avrebbero quel quid plus costituito dalla fama mondiale indiscussa(?) e indiscutibile(?), non solo per firmare un progetto capace di fare marketing urbano a livello internazionale, ma anche per “trovare” l’idea capace di cambiare in meglio la condizione della città.

Ci si affida dunque all’architetto, o meglio all’archistar, non solo in quanto progettista famoso ma anche perché lo si ritiene capace, con un solo edificio, di trasformare una città mediante un’espressione architettonica ma anche “funzionale” - che in verità spetterebbe alla politica - capace di concentrare sulla città stessa un interesse esteso e di produrre capacità attrattiva e di stimolo per energie nuove e, naturalmente, creative.

La prima domanda da porsi è: come è possibile che una persona, un architetto, venuto da fuori a svolgere un incarico progettuale possa conoscere la realtà sociale, economica, produttiva, culturale di una città con quattro visite pubbliche e risolva tutti i problemi? Evidente che non può essere così, evidente che siamo nel campo della pura immagine e della propaganda.

Altra considerazione: quand’anche l’archistar di turno penetrasse davvero nell’anima e del corpo della città, cosa offre e cosa produce, in genere? Servizi, evidentemente: culturali, sociali, commerciali, dello spettacolo, del benessere, del tempo libero e quant’altro. Questa condizione presuppone una società di qualche tempo fa, forse solo immaginata più che reale, se non per poche limitatissime aree e città, in cui tutti consumano, si divertono e spendono, ma pochi o nessuno produce, se non i servizi che molti dovrebbero consumare. I fatti recenti legati alla FIAT insegnano però altro e cioè che se non c’è lavoro produttivo per molti i soldi da spendere per pochi, a meno che non speriamo che tutte le aziende de-localizzino e il nostro paese possa vivere, non si sa come, sul lavoro degli altri paesi. Non sembra proprio che questo sistema funzioni anzi sembra che sia stato fatto anche per troppo tempo. Il sistema economico basato solo sui servizi e sui consumi senza fine, sul tempo libero, sulla “cultura”, chiamiamola così, a gogò, mi sembra qualcosa di molto simile alla finanza creativa che ha portato alla crisi del 2008: ricchezza finta che genera povertà vera.

Non è possibile che in ogni città, in ogni paese addirittura, si possa pensare di fare un bel “centro” di qualsiasi cosa, sempre frequentato da gente disposta a spendere e che la storia possa durare.

Qui si immagina una città dello spettacolo, degli eventi continui, dell’effimero portato a condizione permanente. Non sono un economista, ma se due più due fa quattro, la città che ne esce non è per tutti, anzi è davvero per pochi privilegiati, ma il sogno di una vita fatta di eventi e novità continue viene alimentato ugualmente. E poi danno la colpa alla televisione che sarebbe cattiva maestra!

Ultima considerazione, facile da comprendere ma niente affatto scontata, e cioè l’omologazione delle città progettate allo stesso modo, con “multipli”, come eufemisticamente li chiama Amendola. In una città che dovrebbe essere caratterizzata dalla convivenza tra diversi, come scrive l’autore in altre parti del testo, e come è tanto allegramente quanto acriticamente decantato dalla vulgata buonista, tutte le città dovrebbero essere invece uguali tra loro piuttosto che rimarcare le proprie differenze, la diversità, la specificità di ciascuna storia e di ciascun contesto geografico.

Il tempo e lo spazio sarebbero omologati come se il primo dovesse fermarsi, non fosse esistito prima e non avesse lasciato segni caratteristici e il secondo, prodotto del primo, dovesse cambiare per confondersi in un amalgama indistinto e terribilmente anonimo, senz’anima e senza caratteri distintivi.

Leggi tutto...

4 luglio 2008

GEHRY E LA ROTTURA DELLA SCATOLA

In un’intervista al Corriere della Sera Frank O’Gehry parla di molte cose e risponde tra l’altro alla fatidica domanda sulle archistar.

Gehry si schermisce, dice di non sentirsi archistar e aggiunge:

“Se possono spingere un giovane architetto a migliorarsi, ad essere sé stesso, ben vengano le archistar”.

Ecco, è proprio questo il problema: essere di esempio ai giovani e anche i meno giovani!

Essere archistar, o architetto di successo globale, non è certo un delitto né una colpa; è un po’ come essere ricchi (e probabilmente lo è anche ricco), non è peccato, anzi, per me è un merito, beati loro e beato Gehry, che poi sembra anche un nonno bonario e sicuramente ha qualità fuori dal comune, anche se talvolta usate in modo perverso.

Il problema sono proprio gli allievi; non solo quei pochi che hanno la fortuna, o sfortuna, di stare accanto al maestro (in fondo può essere anche una fortuna, perché i miti visti da vicino, talvolta, possono perdere un po’ di aura) ma quei molti, troppi architetti che leggono le riviste, i giornali, guardano i film, ascoltano i professori, vedono la pubblicità, ecc. e pensano: voglio fare come lui, voglio “essere” come lui, voglio creare, questa è architettura, rompe gli schemi e, come si dice nelle motivazioni del premio della Biennale suggerito da Betsky, rompe anche “la scatola” architettonica.

Intanto chiamare, che so, Palazzo Rucellai, una scatola architettonica (perché è una di quelle che lui avrebbe rotto), mi sembra grossolano prima che irriverente, poi questo premio, oltre che imbalsamare Gehry (è alla carriera), alimenta il “mito” e allora giù altri architetti che lo vorranno imitare.

Per dirla tutta: quante opere può fare Gehry nel corso della sua vita (che ovviamente mi auguro sia lunghissima)? 100, 200, esagero 300. Di queste trecento quante saranno quelle tipiche da archistar? Diciamo 50. Ebbene il mondo può sopportare certamente 50 opere di Gerhy. Ci sono ben altri problemi: l’inquinamento, il traffico urbano, le inondazioni, i terremoti, l’incuria dei monumenti, l’abusivismo, gl i innumerevoli grattacieli senza la griffe degli architetti, le scorie radioattive, ecc. cosa volete che siano 50 opere di Gehry-archistar!

Ma, a fronte di queste 50, ci sono … 100.000? architetti che, basta che riescano una sola volta nella loro vita a fare i Gerhy e il danno diventa planetario, le città vengono inondate di pseudo-cloni (sicuramente peggiori dell’originale). Moltiplicate questo numero per ognuna delle archistar viventi, più le mini-archistar di casa nostra che hanno anche loro i proprio cloni, e si raggiungono cifre spaventose. Soprattutto danni spaventosi all’architettura, all’ambiente urbano e a quello naturale.

Eppoi non ci sono mica solo gli architetti! Ci sono anche i politici, i sindaci e gli amministratori che, in assenza di idee per la loro città, mascherano la loro pochezza con l’effetto Bilbao. Già, anche gli amministratori vanno dal dentista e leggono le riviste di moda che illustrano le meraviglie di queste architetture e sognano in un colpo solo di risolvere i problemi: passare alla storia e attirare i turisti.

L’ultima trovata è del sindaco di Salerno che avrebbe voluto incaricare Gehry del progetto del nuovo termovalorizzatore. Niente, è andata male e così anche Gehry, l’archistar, ha provato sulla sua pelle l’effetto perverso che dicevo, perché, in Italia, gli amministratori le archistar le desiderano, le evocano, le contattano anche, fanno un bell’annuncio nel giornale ma poi.. si affidano ai cloni.

Chissà se avremo un termovalorizzatore con un po’ di lattoneria luccicante aggiunta sopra!

27 aprile 2008

L’EQUIVOCO DEL “BELLO” IN ARCHITETTURA

Pietro Pagliardini

Chi non vorrebbe un’architettura “bella”?

Qualunque persona cui fosse posta la semplice domanda: “L’architettura deve essere bella o brutta?” non c’è dubbio che risponderebbe:”Bella!”. Il termine bello sembra comprendere tutto e mettere d’accor do tutti; di fronte a questo attributo cadono le differenze tra antichisti e modernisti, fra fautori della modernità e amanti della tradizione: bello è il Guggenheim di Bilbao “ma anche” il Palazzo Farnese a Roma.

do tutti; di fronte a questo attributo cadono le differenze tra antichisti e modernisti, fra fautori della modernità e amanti della tradizione: bello è il Guggenheim di Bilbao “ma anche” il Palazzo Farnese a Roma.

Bello assume cioè un valore inclusivo, non solo in architettura, e il “ma anche” è la congiunzione che meglio esprime questo carattere di inclusio ne; doppia congiunzione appunto, la prima delle quali è avversativa, con il che si riconosce una diversità, la seconda è invece coordinativa, con cui si include, per meglio rafforzare il concetto che tutto può stare insieme.

ne; doppia congiunzione appunto, la prima delle quali è avversativa, con il che si riconosce una diversità, la seconda è invece coordinativa, con cui si include, per meglio rafforzare il concetto che tutto può stare insieme.

Ma il problema è proprio questo: in architettura non si possono mettere insieme gli opposti (il Guggenheim con il Palazzo Farnese nell’esempio) perché si compie una falsificazione e un disconoscimento della realtà; si prendono due edifici e li si giudicano in sé, come se fossero due oggetti da collocare sopra una mensola di casa: in quest’ultima condizione è evidente che i due oggetti hanno un valore in sé perché sono pura forma astratta da un contesto e, addirittura, l’oggetto Guggenheim è forse più “bello” del Palazzo Farnese perché meglio si presta ad essere goduto esteticamente in quanto più plastico, splendente, dinamico che non l’altro, troppo composto, ordinato, dettagliato.

Perché ciò avviene? Perché l’architettura è fatta per la città e per essere vissuta dalla gente e la sua scala è la scala umana, quella cioè che si rapporta con le dimensioni del corpo umano; l’architettura si rapporta con la strada, con gli edifici accanto o con il paesaggio e con l’uomo che la vive, l’attraversa e vi si confronta prendendone le misure in relazione alle proprie; l’oggetto, invece, non ha alcuna relazione con il contesto ma solo con la percezione visiva di chi la guarda; per questo, più uniforme e anonimo è lo sfondo più grande è il godimento estetico perché siamo nel campo della sola percezione visiva e della pure forme astratte, al contrario della città in cui noi siamo immersi con tutti i nostri sensi. Il Guggenheim è oggetto di design bellissimo e una sua riproduzione in scala ridotta da porre sul mobile di casa è certamente preferibile a quella dei monumenti antichi che si trovano nelle bancarelle di souvenir o all’Italia in miniatura proprio perché l’architettura avulsa dal suo contesto è pura contraddizione. Per lo stesso motivo le foto dell'architettura contemporanea sono molto più "belle" di quelle fatte a monumenti di grandissimo valore, perchè la foto è una rappresentazione della realtà, non la realtà stessa, e le forme geometriche pure con cui si esprime quel tipo di architettura meglio si prestano ad essere esaltate, nella loro astrattezza, in quella rappresentazione che è esclusivamente bidimensionale, quindi altrettanto astratta.

Per questo la categoria del “bello” usata in architettura rischia di diventare ambigua e di non spiegare molto. Si prenda ad esempio una recente intervista rilasciata da Patrizio Bertelli al Corriere della Sera sul nuovo museo di arte moderna di Prada e sulle torri di CityLife:

«.....Trovo inutili certe polemiche, ad esempio sui nuovi grattacieli di Milano: quel che conta è la qualità del progetto, se un progetto è un bel progetto può davvero cambiare in meglio una città: pensi a quello che è successo a Bilbao con il Guggenheim di Gehry. Anche se, quando penso agli architetti che progettano musei, penso prima di tutto a Carlo Scarpa, alla sua Fondazione Querini Stampalia, alle sue stanze per l' Accademia a Venezia....».

Ora non c’è du bbio che di “bello” Bertelli se ne intenda perché su questo ha costruito l’immagine e la fortuna del suo marchio ma quella frase “se un progetto è un bel progetto” dimostra il fatto che c’è la valutazione dell’oggetto in sé stesso, senza alcuna relazione con il contesto. Che dire se lo stesso Guggenheim fosse stato edificato lungo i Fori Imperiali? Sarebbe sempre così bello quel progetto e avrebbe cambiato in meglio Roma?

bbio che di “bello” Bertelli se ne intenda perché su questo ha costruito l’immagine e la fortuna del suo marchio ma quella frase “se un progetto è un bel progetto” dimostra il fatto che c’è la valutazione dell’oggetto in sé stesso, senza alcuna relazione con il contesto. Che dire se lo stesso Guggenheim fosse stato edificato lungo i Fori Imperiali? Sarebbe sempre così bello quel progetto e avrebbe cambiato in meglio Roma?

Venendo alla torre di Libeskind e alle altre torri, non so se si possano definire addirittura belle in sé (la percezion e visiva che ne ho io mi dice di no) ma viste nel contesto come dai vari rendering effettuati dagli studenti del Politecnico di Milano ci si rende conto che in architettura ben altre sono le categorie di giudizio da prendere a riferimento.

e visiva che ne ho io mi dice di no) ma viste nel contesto come dai vari rendering effettuati dagli studenti del Politecnico di Milano ci si rende conto che in architettura ben altre sono le categorie di giudizio da prendere a riferimento.