Pietro Pagliardini

PARTE 1°

L’obiezione ricorrente che viene opposta a chi crede che l’architettura e il disegno urbano, per andare avanti, debbano ritrovare le regole di crescita che hanno sovrainteso alla costruzione della città storica e regole architettoniche che azzerino il grado-zero di zeviana memoria e perciò debbano guardare indietro, facendo un salto di un’ottantina d’anni, e da lì ripartire (tenendo conto del fatto che in queste decadi la società è profondamente cambiata) è quella che recita più o meno così:

la ricerca non si deve interrompere e, come il progresso scientifico è stato reso possibile dalla sperimentazione libera, così l’architettura non può fermarsi, deve ricercare e

1) applicare nuovi materiali;

2) creare nuove forme adatte alla contemporaneità;

3) inventare nuove tipologie per tutte quelle “funzioni” che prima non c’erano e che ora proliferano a flusso continuo;

4) adattare l’architettura alle nuove tecnologie e ai nuovi stili di vita che creano nuovi modi di aggregazione e nuovi tipi di relazione tra la gente;

5) tenere conto dei nuovi bisogni e delle nuove tendenze che nascono nei luoghi professionali della comunicazione ma anche spontaneamente e dal basso nelle fasce giovanili delle periferie emarginate;

6) trovare formule spaziali adatte alle nuove forme di organizzazione del lavoro;

ecc. e devo smettere perché molte altre ve ne sarebbero.

Se è relativamente facile smontare tutte le derivate secondarie di quella prima obiezione (dimostrarlo è relativamente facile, difficile è vincere l’abitudine a pensarlo) molto meno semplice è argomentare la tesi di origine, cioè il fatto se l’architettura sia scienza e perciò debba seguire gli stessi metodi di questa, in particolare per la sperimentazione, oppure sia qualcosa d’altro.

Comincio dalla parte relativamente più facile.

1) I nuovi materiali: ci troviamo di fronte ad una delle tante contraddizioni di questa società che è capace di affermare, anche con forza ideologica quasi religiosa, il principio della sostenibilità e del rispetto delle risorse ambientali e contemporaneamente “sperimentare”, che vuol dire utilizzare, nuovi materiali quasi tutti energivori sia in fase di estrazione delle materie prime che nella produzione edilizia e nella gestione del bilancio energetico degli edifici, contrariamente a quello che la propaganda ci vuole far credere, in ossequio (da parte della propaganda) all’ecologicamente corretto.

Non c’è edificio nuovo, grattacielo, museo o auditorium dalle forme e dai materiali più “nuovi” e fantasiosi, che non venga presentato come eco-sostenibile e autonomo, o quasi, energeticamente. Basta affermarlo perché diventi verità, tanto nessuno si da cura di controllare, visto che quasi mai vengono forniti i numeri e dati in valore unitario (in assoluto non contano niente). Associare quei nuovi materiali alla sostenibilità è una contraddizione scientifica e un raggiro ai danni dell’ambiente. Per altre considerazioni più attinenti al rapporto tra architettura, materiali e benessere psicologico rimando a Nikos Salìngaros (http://en.wikipedia.org/wiki/Nikos_Salingaros) nel libro Antiarchitettura e demolizione.

2) Creare nuove forme: questa affermazione è frutto di un vero salto logico perché viene trasferito all’architettura il metodo che è normale nel mondo dell’immagine, della moda, delle auto che, per vendere, debbono creare sempre nuove accattivanti forme. Ma costruire edifici non è fare abiti o auto, non è moda, insomma, perché gli edifici non sono beni di consumo. E perché un edificio non è un bene di consumo? Basta chiederlo a colui che si fa la casa e che mette in quell’impresa molte aspettative per sé stesso e per i propri figli. Costruirsi la propria casa è un’impresa umana che il più delle volte viene affrontata una volta nella vita e che coinvolge emozioni, sentimenti, impegno dell’intera sfera famiglia, non solo per i costi e per il sacrificio che richiede, ma anche perché la casa diventerà il luogo in cui si svolgerà gran parte della vita di quella famiglia e conserverà il ricordo di gioie, dolori, avvenimenti importanti e preziosi per tutti i membri della famiglia stessa.

L’architettura ha accompagnato la storia dell’uomo, non solo quella scritta dagli storici, ma quella dei singoli individui che hanno preso possesso della natura, hanno occupato un territorio e gli hanno dato forma in base alle loro esigenze vitali per la sopravvivenza e a quelle simboliche, più recondite e segrete. L’uomo ha creato il suo ambiente artificiale di vita, la città, in un confronto continuo con la natura del luogo, modellandolo in base alla geografia, assecondandola o forzandola, se necessario. Decidere che secoli di lavoro e di intelligenza sono stati un errore e ripartire da zero con forme create ex-novo, in maniera astratta, cerebrale, senza relazione con i luoghi e con i bisogni degli individui è una scelta immotivata o meglio motivata da un delirio di onnipotenza, unito spesso ad una buona dose di ignoranza, di pochi che riescono ad imporsi su molti. Quanto al fatto che le forme devono adattarsi alla contemporaneità questa affermazione ribalta il principio di causa-effetto: se la società cambia e richiede nuove forme dell’abitare tale richiesta dovrebbe venire dalla società stessa, cioè dagli individui; invece la storia dell’architettura “moderna” è la storia di pochi intellettuali (peraltro di scarsa attitudine democratica) che hanno imposto un’ideologia a molti. Prova ne sia il fatto che non esiste architetto modernista che sia disposto ad essere giudicato dai cittadini.

L’architettura è diventato il campo dei soli esperti che progettano, giudicano, scelgono, propagandano. Cosa sia adatto alla contemporaneità sono loro a stabilirlo, da molti decenni e nonostante le prove evidenti del fallimento del loro pensiero. Il sistema di potere dall’establishment dell’architettura non è, concettualmente, molto diverso da quello delle grandi dittature del secolo scorso che si arrogavano il diritto di decidere ciò che era bene o male per i popoli. Certo che mancano gulag e campi di sterminio (che non è differenza da poco), è un potere dolce che si basa sulla propaganda, è un sistema raffinato che è stato capace di saldare le istituzioni con il potere economico e quello dei media e che si è arrogato il diritto di decidere per tutti. Si faccia decidere agli interessati cosa intendono per contemporaneità visto che saranno loro che dovranno abitarla e viverla.

3) Inventare nuove tipologie è, il più delle volte, operazione illusoria, come hanno dimostrato Caniggia e Maffei, cui rimando, visto che ogni nuovo tipo è l’evoluzione di uno precedente.

4) L’applicazione di nuove tecnologie, che è certamente importante, raramente richiede nuove forme. Non le richiede per quello che riguarda la comunicazione né per il risparmio energetico, visto che tutta la tecnologia si adatta benissimo alle tipologie tradizionali e le abitazioni che possono vantare alte prestazioni per la certificazioni energetica hanno forma compatta e masse murarie molto elevate, caratteristiche, guarda caso, proprio dell’edilizia tradizionale.

5) Quanto al doversi adattare alle nuove forme di cultura spontanea delle periferie, qui siamo addirittura alla beffa, visto che prima l’ideologia modernista ha creato le periferie come luogo dell’emarginazione, poi giustifica sé stessa e la propria esistenza con l’esistenza di quella emarginazione da essa creata, creando altri non-luoghi emarginanti.

6) L’evoluzione dell’economia mondiale, la delocalizzazione che si ritira sempre più nelle aree deboli economicamente, visto che, fortunatamente, aumentano i paesi ex in via di sviluppo, grazie alla globalizzazione; la recente e purtroppo presente crisi economica ha reso carta straccia i troppi volumi sprecati da economisti e sociologi sulla previsione dell’evoluzione del mercato del lavoro e ha dimostrato non tanto la fragilità del sistema quanto la pochezza dei suoi interpreti e presunti guru, da cui gli architetti hanno attinto tanto entusiasticamente quanto acriticamente.

Insomma, in tutti questi casi la prova della necessità di forme nuove dovrebbe essere a carico di chi le propugna e non di chi le nega, visto che non c’è evidenza alcuna che le renda indispensabili, salvo il fatto di dover obbedire, in molti casi, alla giusta esigenza della comunicazione e del marketing, come ad esempio nel caso dell’architettura industriale o commerciale, che non comporta però il fatto di fare di ogni luogo il luogo della pubblicità.

Invece, grazie ad un processo mediatico-propagandistico straordinario quanto ad abilità, passa tranquillamente il messaggio che occorrono per forza “nuove forme”.

Ma questo è proprio il metodo utilizzato dalla pubblicità: avete mai sentito una pubblicità che dica: “In effetti non abbiamo trovato un motivo vero perché dobbiate comprare questo detersivo rispetto all’altro, visto che risultati e costi sono pressoché identici, però comprate il nostro prodotto perche ve lo diciamo noi”?

Invece la pubblicità dice: “Il nostro detersivo lava più bianco, ma parecchio più bianco!”. E ne porta anche la prova : “Guardate com’è contenta la signora, quanto è soddisfatta del suo bianco! E anche il marito è contento delle camicie pulite. Se volete un marito contento e una famiglia felice comprate il nostro detersivo”.

Il messaggio è stucchevole nella sua mediocrità, ma passa perché fa appello alle emozioni e non è facilmente “falsificabile”, non è soggetto cioè a una smentita e quindi è difficilmente negabile e quindi può essere vero. Come ha più o meno detto un sociologo esperto di pubblicità in TV: “Di fronte ad un giudizio del Tribunale quali prove si potrebbero addurre per condannare come falsa una pubblicità emozionale? Chi è capace di portare l’inconscio come testimone in aula?”.

In un prossimo post affronterò il quesito se e a quali condizioni l'architettura sia scienza ed eventualmente cosa si possa intendere per ricerca in architettura.

Nota: La foto della pianta di San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini è tratta da Wikipedia

31 gennaio 2009

ARCHITETTURA, SCIENZA E RICERCA - 1°

20 gennaio 2009

RESET

Pietro Pagliardini

La rilettura di Maledetti architetti di Tom Wolfe, 1981, libro tanto “scandaloso” quanto disdegnato dalla nostra intellighenzia e, credo, il primo a fare un po’ di contro-informazione sul Movimento Moderno, con la sua interpretazione della nascita e dello sviluppo dell’International Style negli USA tutta in chiave di orgogliosa rivendicazione americana contro l'importazione della cultura europea, mi ha suscitato interesse per la relazione tra teoria (e pratica) architettonica e convinzioni politiche di Le Corbusier.

Non che si debba giudicare la qualità di un’opera in base ad un pregiudizio politico sul suo autore ma, nel caso di Le Corbusier (e anche di altri), teorie e opere sono strettamente legate e le teorie hanno fornito la base ideologica per la diffusione delle opere e, viceversa le opere, ognuna delle quali è un Manifesto, mostrano chiaramente quale sia il pensiero che le guida.

Tuttavia, per quanti credessero che il mio giudizio sia frutto di interpretazioni faziose, tratte dal faziosissimo Tom Wolfe, contro colui che più di ogni altro ha segnato l’architettura e gli architetti del secolo scorso, e secondo me anche dei pochi anni di quello in corso, sono andato a cercare altre testimonianze, oltre a quelle di Wolfe e le ho trovate sul libro di Francesco Tentori, “Vita e Opere di Le Corbusier”, laterza, 1980, e su un suo estratto riportato su questo sito http://www.rodoni.ch/busoni/bibliotechina/corbusier/corbusier.html

Riporto in corsivo alcune frasi di Le Corbusier e in rosso estratti del commento di Tentori, avvertendo che le opinioni da me espresse non coinvolgono in alcun modo l'autore che è studioso dell’opera di Le Corbusier e affronta l’argomento in maniera scientifica.

Progetto del 1930

"La città radiosa è sulla carta. E allorchè un’opera tecnica è disegnata sulla carta (cifre e modelli) essa è. La certezza di un’opera risiede nella sua esecuzione concreta solo per i profani, per gli sciocchi o gli impotenti. Quanto a noi attendiamo il “sì” di una Autorità che voglia e che vegli".

Questa frase, che meriterebbe da sola un lungo commento, indica chiaramente quanto l’astrazione dalla realtà, dalla materia, dall’architettura intesa come processo costruttivo e non solo raffigurazione di un’idea ma manufatto che assolve una serie di funzioni per chi vi abita indichi uno spirito più d’artista che non propriamente di architetto-costruttore. Il richiamo all’Autorità che voglia e vegli esprime bene l’alta considerazione di sé stesso e una visione messianica della propria missione.

Lettera scritta da LC il 15 agosto 1946 indirizzata ad un certo signor Malespine.

"Alloggiare? Vuol dire abitare, vuol dire saper abitare. Il mondo ufficiale non si occupa di questa questione altro che in termini elettorali. Ora, l’alloggio è lo specchio della coscienza di un popolo. Saper abitare è il grande problema, e alla gente nessuno lo insegna.

La Francia, il mondo, la società moderna hanno bisogno di alloggi, conoscono la crisi degli alloggi, non riescono a far sollevare né i corpi né gli spiriti, continuano a mancare delle attrezzature indispensabili: gli alloggi con i loro servizi.

Fare figli, costruire dei focolari, disciplinare la loro vita, riempirla di bene, saper far crescere non degli egoisti, ma dei viventi membri di una società vivente, coerente, fattiva non è cosa possibile altro che attraverso l’urbanistica e l’architettura, combinate. Ma chi sa fare questo?".

La domanda è retorica e la risposta scontata: lui Le Corbusier.

Su L'Esprit Nouveau (n. 19, novembre 1923), un elogio della semplicità rivoluzionaria:

"Lenin è seduto alla Rotonda su una sedia di vimini; ha pagato il caffè venti centesimi, un soldo di mancia. Ha bevuto in una tazzina di porcellana bianca. Ha in testa una bombetta e porta un colletto lucido liscio. Scrive per delle ore su fogli di carta da macchina. Il calamaio è liscio e rotondo, di vetro di bottiglia.

Si prepara a governare 100 milioni di uomini".

Eterno fascino del totalitarismo: unico modo, sembra a Le Corbusier, in quegli anni per uscire dalla soffocante irrazionalità e stupidità del mondo. "Le plan: dictateur": i piani urbanistici devono avere autorità dittatoriale, dichiarerà nel 1932 (“La Ville Radieuse”, 1933).

"Per una strada strettamente professionale, sono giunto a conclusioni rivoluzionarie. Professionalmente, io eseguo i piani per quello che riguarda il mio mestiere, in cui sono buon giudice. Se ciascuno facesse altrettanto e la totalità di questi sforzi particolari fosse armonizzata per il bene pubblico da una autorità, non si avrebbe altro che un "Piano Quinquennale", indiscutibile, ma ineseguibile! Ineseguibile a causa del presente contratto sociale!. Allora?... Il contratto sociale attuale fa fremere, si oppone alle realizzazioni, respinge i provvedimenti indispensabili e urgenti per la salute pubblica. È la VITA che ci ha dettato i nostri piani. Obbediamo alla VITA. Il piano precisa gli obiettivi e richiede le azioni indispensabili... Atto rivoluzionario? E per rivoluzionario si vuol sempre far intendere: distruttivo.

Niente affatto: atteggiamento costruttivo, eminentemente, assolutamente...".

[Si confronti il testo sopra con queste frasi di Hegel tratte da Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici. Platone totalitario:

“Allo Stato compiuto appartiene essenzialmente la coscienza, il pensiero, pertanto lo Stato sa ciò che vuole…. Lo Stato è reale;…la vera realtà è necessità: ciò che è reale è necessario in sé… Lo Stato…esiste per sé stesso….Lo Stato è la vita morale concretamente esistente, effettivamente realizzata”.]

E poco oltre incalza:

"La proprietà è sterile... J.J. Rousseau (nel Contratto Sociale) ammetteva il principio della proprietà individuale del suolo, ma lo faceva precisando istintivamente la doppia funzione di beneficio, ma anche di obbligo: l'uomo possiede quello che egli stesso può coltivare o lavorare. Oggi si possiedono dei terreni ma senza affatto impegnarsi per lavorarli. Peggio, il più inconfutabile diritto giuridico autorizza un proprietario a non lavorarli, a suo piacimento. E improvvisamente, per effetto di questa snaturalizzazione della proprietà, il lavoro grazie al quale funziona la libertà individuale l'entusiasmo creativo, la fede civica e l'operosità collettiva, divengono tutti irrealizzabili .... Chi ha torto? Il piano o lo statuto giuridico? Il programma o la carenza individuale; la vita o la morte; l'azione o l'inazione?".

Come a dire:"Contadini lavorate, la terra non vi appartiene ma con il vostro lavoro diventerete migliori e farete grande lo Stato". Insomma un inno ai Kolkhoz e alla collettivizzazione forzata della campagna.

Ho del tutto trascurato le parti più precisamente architettoniche ed urbanistiche presenti nel libro e nella vasta pubblicistica su LC estraendo solo quelle che ho ritenuto più attinenti a descrivere la visione che il “maestro” ha del mondo e di sé stesso.

Da queste frasi ne esce un quadro illuminante per le conseguenze che ha avuto nelle generazioni di architetti, e che perdurano tutt’oggi, ma desolante sotto il profilo umano e politico.

Qui non si tratta delle debolezze dell’architetto che, sappiamo bene, farebbe di tutto o quasi per vedere affermate le proprie idee e i propri progetti; non sarebbe stato né il primo né l’ultimo nella storia e non mi scandalizzo di questo, anche se da parte di chi non si limita a progettare ma predica “purezza” e rigore ci si dovrebbe attendere qualcosa di più moralmente accettabile. Qui si tratta di un totale disprezzo nei confronti della gente che, dice LC, deve essere educata ad abitare.

Nel secolo in cui, fra contrasti drammatici fino all’abisso degli stermini di massa in Germania, Unione Sovietica, Cina, Cambogia, Armenia, ecc. l’individuo e la sua libertà, cioè la vera modernità, prorompe nella storia e la forma politica della democrazia si afferma a livello di principio e di organizzazione della società in almeno tre continenti, l’architettura è stata guidata da un’ideologia elitaria che è riuscita a imporre una visione da Stato totalitario ed etico in cui il progettista, che opera in sintonia con il potere, non è giudicabile, non può essere messo in discussione, non risponde a nessuno, nemmeno ai propri clienti, e la gente deve essere educata ad abitare.

Questa rieducazione all’abitare richiama alla memoria gli spostamenti forzosi di intere popolazioni da uno stato all’altro di staliniana memoria per azzerare ogni legame con le proprie radici, con i propri luoghi, con il proprio abitare e poter creare così l’uomo nuovo.

Resettare l’identità dei popoli per ricominciare d’accapo e plasmare nuovi individui cui si dovrà insegnare ad abitare in nuove tipologie tutte eguali a se stesse, nuovi quartieri e nuove città in cui l’uguaglianza e l'anonimato di ogni “blocco” è la metafora dell’uguaglianza, o meglio dell’uniformità, e dell'anonimato di tutti gli uomini. Edifici che è impossibile riconoscere se non da enormi numeri civici scritti nelle piatte facciate laterali.

Dopo secoli in cui l’umanità ha costruito la storia delle nostre città senza bisogno di architetti arriva Charles-Edouard Jeanneret-Gris che, ricominciando da zero, vuole creare l’uomo nuovo e insegnargli quella che è l’attività principale dell’uomo stesso da quando si è affacciato alla vita sulla terra.

Al nuovo abitante della modernità dovrà essere prima essere cancellata la memoria per poi essere rigenerato con quei principi che lui, Charles-Edouard Jeanneret-Gris (insieme a Gropius, Mies, e altri) conosce e impone. E così potrà far crescere non degli egoisti, ma dei viventi membri di una società vivente, coerente, fattiva …… attraverso l’urbanistica e l’architettura, combinate.

Da parte di questo intellettuale che ha caratterizzato la cultura del secolo scorso, non c'è nessuna percezione della sostanza profonda della modernità, che non è solo sviluppo scientifico, macchine, velocità, ma affermazione di diritti individuali e dei popoli; per Charles-Edouard Jeanneret-Gris, invece, solo aspetti di forma e di forme la cui affermazione richiede, però, come base teorica, l’azzeramento della memoria, appunto, unico metodo per riuscire a imporre quelle nuove, disumane forme.

Qual è l’eredità più pesante che ci lascia Charles-Edouard Jeanneret-Gris e perché è ancora così profondamente pervasiva? Per le opere forse? Se fosse per quelle non ci sarebbero molti problemi: Chandigarh è una città fantasma semi-abbandonata tra le sterpaglie (si guardi questo recente filmato)

http://it.youtube.com/watch?v=N-qwn1U2nvg; gli altri edifici, privi di manutenzione costante sarebbero già spariti velocemente e se qualcuno rimanesse sarebbe anche un bene, come testimonianza e memento.

Il danno incalcolabile è nella trasmissione di quel metodo che ha investito (e investirà) generazioni di architetti inculcando loro (me compreso) l’idea di essere form-givers, creatori di forme, unici detentori della verità trasmessa dal Sommo sacerdote e a lui direttamente pervenuta dal platonico mondo delle idee, l’Iperuranio, cioè “quel mondo oltre la volta celeste che è sempre esistito in cui sono le idee immutabili e perfette, raggiungibile solo dall'intelletto, non tangibile dagli enti terreni e corruttibili” (1).

Possiamo forse forse confutare idee immutabili e perfette per definizione?

(1)definizione tratta da Wikipedia

Le foto aeree sono tratte da Google Earth e si riferiscono a Kaunas, Lituania, con "umanissimi" quartieri realizzati dall’URSS, che si estendono per chilometri, sempre uguali a sé stessi.

13 gennaio 2009

DAI SUPERLUOGHI ALLE CITTA'

Pietro Pagliardini

C’è un ottimo articolo di Pierluigi Panza sul Corriere della Sera del 12 gennaio, dal titolo “I superluoghi, qui nasce la nuova città”.

Inutile riassumerlo perché è bene leggerlo. Quello che mi sembra importante è il fatto che Panza abbia rilevato l’importanza del problema di quelli che vengono chiamati superluoghi, cioè quelle aree che addensano attività e persone come Outlet, grandi centri commerciali, aereoporti, fiere e quant’altro di simile. Spesso cattedrali nel deserto per il consumo che comportano grandi spostamenti di massa per l’acquisto, lo svago, i collegamenti ecc.

Anche se si propone di non chiamarli “non-luoghi” ma "superluoghi", quelli restano “non-luoghi”, cioè aree specializzate fuori dai centri abitati che sono la forma esasperata e parossistica dello zoning, cioè della specializzazione per aree, della non-città, peggio, della polverizzazione della città a scala territoriale, che devono avere il solo requisito di essere facilmente raggiungibili con l'auto, senza relazione, come dice Panza, con la città stessa.

Ma c’è un fenomeno più complesso di cui non si parla nell’articolo e che invece è stato rilevato da Orazio Campo al convegno URBS2008, del quale ho riportato parti degli interventi in precedenti post (i link sono a fine post), e cioè il fatto che i grandi centri commerciali hanno una vita (commerciale)non troppo lunga e che, arrivati al termine, si pone il problema del loro riuso e della trasformazione di quegli immensi volumi e aree. E’ ovvio che la prima destinazione plausibile, dal punto di vista della redditività economica, è quella residenziale e questo chiedono le proprietà.

Allora, come dice Campo, questi non-luoghi o superluoghi potrebbero assumere il carattere dei luoghi, potrebbero incamminarsi verso un destino di carattere urbano che avrebbero il pregio di contenere molte delle caratteristiche proprie della città vera, cioè il mix di funzioni, esattamente l’opposto dello zoning. Il condizionale è dobbligo.

Per cui, per eterogenesi dei fini, ciò che nasce come forma suprema della parcellizzazione delle funzioni e della sua corrispondente forma, dell’esplosione della città, potrebbe trasformarsi in un fenomeno urbano virtuoso, il classico rospo che si trasforma in principe azzurro.

In realtà, senza scomodare Orazio Campo, che pure ha il merito di essersi accorto del problema e di indicare una possibile e corretta soluzione, l’architetto Danilo Grifoni, di solida fede muratoriana, redattore di molti Piani Regolatori nella provincia di Arezzo, in relazione ad un outlet in nel comune di Foiano, durante un pranzo tra amici affermò che quell’outlet sarebbe diventata inevitabilmente la nuova Foiano e che quando si autorizzano interventi questo tipo è bene saperlo, pensare alle conseguenze ed essere capaci di saperle affrontare, sia in termini di trasformazione del territorio che sotto il profilo sociale e d economico.

Aveva ragione.

Esistono dunque due casi possibili:

• la trasformazione dei superluoghi in città, difficile (ma necessaria) perché il più delle volte le amministrazioni devono operare sotto ricatto da parte dei privati e per i condizionamenti fisici esistenti, data la presenza (o l'assenza) di infrastrutture vincolanti;

• la progettazione di nuovi superluoghi, ugualmente difficile, ma un po’ meno, che dovrebbe essere affrontata con lo spirito pragmatico degli inglesi che nei nuovi insediamenti commerciali nelle aree agricole hanno preso come esempio Poundbury, per scelta governativa, che non vuol dire prendere ad esempio lo “stile architettonico" (immagino l’orrore stampato nel viso di molti miei puristi e raffinatissimi colleghi) ma il criterio urbanistico (e qui riesco ad immaginare un po’ meno, visto che è articolo che non sembra interessare loro molto, se non per gli aspetti puramente normativi ), che altro non è che un criterio di “urbanità”, quello dell’unica città possibile in Europa che è quella….europea.

Non siamo molto lontano dalle esperienze del New Urbanism, ovviamente con molti anni di ritardo: dallo sprawl alla città. Basterebbe avere l'umiltà e l'interesse di capire meglio di cosa si tratta.

Prestinenza Puglisi ha trattato il New Urbanism, in un articolo su Lèon Krier, nella rubrica dal non equivoco titolo “Stroncature”, tenendolo a debita distanza con un senso di malcelato disgusto che, scrivendo egli molto bene, sembrava di vederglielo stampato in viso (ovviamente se uno conosce il suo viso, e io, ad esempio, non lo conosco).

Ma quell’esperienza è una realtà che, con i necessari adattamenti e non pensando allo stile architettonico (per carità non disgustatevi), visto che siamo in Italia e non in Florida, Utah o California, potrebbe essere piuttosto utile al caso in oggetto.

Ma il problema principale è: la nostra “intellighenzia” lo vuole, è pronta a guardare ad altezza d’uomo oppure preferisce, come da italico costume, volare alto, molto in alto, stare a disquisire, spaccare il capello, sottilizzare, cercare “altro” di meglio (ovviamente) che sono 80 anni che lo cercano e non l'hanno ancora trovato?

Link ai post sul Convegno URBS2008:

http://regola.blogspot.com/2008/12/note-sul-convegno-urbs.html

http://regola.blogspot.com/2008/12/scoieta-liquida-citta-solida-2.html

http://regola.blogspot.com/2008/12/societa-liquida-citta-solida-1.html

La foto è un progetto di trasformazione di un’area commerciale suburbana a Mashpee, Massachussets di DPZ, Duany, Plater-Zyberk, lo studio più famoso del New Urbansim.

Link:

http://www.dpz.com/projects.aspx

http://www.mashpeecommons.com/development.php

10 gennaio 2009

EXPO 2015: LA “CITTA’ IDEALE” DI MOZZONI

Pietro Pagliardini

Sul Corriere della Sera leggo un articolo di Guglielmo Mozzoni, architetto, il cui nome confesso essermi fino ad ora sconosciuto, certamente per mia ignoranza.

Immagino subito che non deve essere giovanissimo dal paragone che fa tra le cose difficili della vita e l’Expo, in cui si legge l'appartenenza ad una generazione che apprezza espressioni goliardiche e un po’ rodomontesche, e ciò me lo rende simpatico.

Mozzoni si rivolge al Sindaco di Milano e presenta una intrigante proposta per l’EXPO2015 che mi appare come una piacevole novità.

Dice Mozzoni: “L' importante per una vita in comune, e quindi per l' Expo (anche se nessuno sembra aver voglia di dirlo), è poter vivere oggi in maniera adeguata alle nostre conoscenze attuali, risolvendo in primo luogo il problema urbanistico. Anche perché l' urbanistica racchiude in sé i problemi della vita: dal lavoro alla logistica, dalla fame alla cultura e all'ambiente, dall'inquinamento alla capacità di resistere ai sismi, dalla captazione alla produzione di energie alternative”.

Questa proposta mi sembra una ventata di aria nuova nel panorama delle ultime edizioni delle Esposizioni Universali, fatte di stands, oggetti provvisori e inutili architetture tutte uguali in cui per riconoscerne la provenienza occorreva leggere il cartello, oppure riconoscibili solo dall’autore, il solito “maestro” o “archistar” o aspirante archistar di belle speranze, quasi tutte destinate poi all’abbandono e all’oblio.

Invece Mozzoni propone una cosa seria che ha il solo difetto di chiamare “città ideale”, ma che io ho immaginato come una sorta di “manifesto“ dell’urbanistica cui egli attribuisce giustamente un ruolo primario e necessario per la città, prima dell’architettura, la quale sembra invece diventata, da anni, la creatrice delle città stessa.

Proseguo nella lettura e qualcosa non mi convince ma, avendo letto l’articolo in Corriere.it, non ci sono immagini di questa “città ideale” e non posso capire bene.

Conclude offrendo il suo progetto, a cui dice di lavorare da anni, e si capisce, tanto è ingenua, che è un’offerta sincera, fatta per coronare un lungo lavoro in cui Mozzoni crede e spera, comprensibilmente, di vedere concretizzato.

Cerco subito su Google notizie di Guglielmo Mozzoni e scopro che ha la bella età di 94 anni. Letta anche la biografia ne apprezzo ancora di più l’energia e lo spirito di servizio.

Cerco le immagini della città ideale, le trovo e ….… rimango basito: vedo una sfera di dimensioni grandiose (circa 250 m di diametro) intorno a cui si avvolge una specie di nastro a spirale sul quale si intuisce esservi collocati edifici vari. Approfondisco meglio: ci sono siti e blog che ne parlano, vedo disegni quasi a fumetti di fantascienza, belli in sé, freschi e colorati ma la mia delusione resta grande.

Trovo poi, sempre sul Corriere, un commento molto positivo su quel progetto da parte di Mario Botta. Se alcune considerazioni sono condivisibili, non comprendo le conclusioni: “Si configura quindi per Milano un' «utopia concreta» da proporre al mondo, irripetibile al di fuori dell' evento straordinario dell' Expo; un unicum che si allontana con forza dai modelli offerti dall' attuale globalizzazione. Per le generazioni future Expo 2015 potrebbe divenire così il segno di una nuova speranza urbanistica”.

A me sembra invece che siamo esattamente dentro “il modello offerto dall’attuale globalizzazione”, dove la sola differenza consiste nel fatto che a tanti oggetti sparpagliati e indifferenti al contesto, ve ne è uno solo, una macro-struttura, che ne contiene altri. E’ una logica comunque anti-urbana, è l’urbanistica risolta con oggetti, è una sintesi da romanzo di fantascienza della rappresentazione di una città del futuro.

Perché poi il futuro debba essere così rappresentato in forma utopica mi sfugge completamente, tanto più che non credo alle previsioni futurologiche di nessuno, figuriamoci a quelle degli architetti. Quale motivo c’è per andare a fare invenzioni del genere?

Se è vero ciò che dice Mozzoni in premessa, e secondo me è vero, allora la novità dovrebbe essere sì disegnare una città manifesto, ma senza inutili fantasie utopistiche, piuttosto mostrando al mondo che Milano, l’Italia è ancora capace di proporre una città che il mondo stesso ci deve invidiare, come ci invidia Roma, Venezia, Firenze e le migliaia di borghi sparsi su tutta la penisola e le isole, certamente reinterpretato alla luce delle tecnologie che devono caratterizzare una Esposizione Universale del 3° millennio, ma che poi, come dice Mozzoni stesso, possa essere abitata realmente e non rimanga uno spettrale cumulo di rovine.

Insomma l’EXPO2015 dovrebbe essere una vetrina dell’Italia non solo con la Ferrari, la moda, il design, lo spumante e i prodotti alimentari locali, ma soprattutto con l’urbanistica che sia capace di coniugare la storia della città, per la quale il mondo ci apprezza, con la tecnologia. Per fare un banale paragone: qualcosa di simile alla insuperata cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Atene, in cui si fondeva una grande capacità tecnologica alla rappresentazione e al richiamo della storia e dell’arte greca. Riuscire a fare una sintesi della città italiana che serva di esempio anche per il nostro paese e per i nostri amministratori pubblici e i loro architetti, questa sarebbe la novità!

Per questo è necessario fare una città vera, con un tessuto viario a terra e non per aria, una città che funzioni, che limiti l’uso dell’auto, che non obblighi a lunghi spostamenti casa-lavoro, che preveda distanze pedonali contenute, che ricrei la strada con i fronti chiusi, la “rue corridor” che Le Corbusier voleva uccidere e ha ucciso, che preveda spazi di gioco per i bambini senza pericoli, che abbia, soprattutto, una quantità consistente, e collocata nei luoghi nodali giusti, di temi collettivi che siano capaci di dare dignità e senso di appartenenza ai suoi abitanti; dimenticando gli scenari da Flash Gordon.

Quanto al fatto che Botta apprezzi questa proposta, forse è dovuto al fascino che sercita su di lui la forma sferica in sé, vicina alle geometrie elementari, cubi, tronchi di cono, cilindri, semi-sfere di cui Botta fa largo uso. Un motivo in più per capire che siamo sempre nel campo delle forme architettoniche astratte e non nel campo dell’urbanistica.

Mi spiace per l’architetto Mozzoni, ma su quel nastro a spirale si può vivere solo a Dubai per una settimana di vacanza organizzata da un Tour operator, con il casinò al centro, i negozi in cui lasciare lo stipendio, qualche spa e quant’altro, non certo per trascorrere la propria vita normale.

Resta valida tuttavia l'idea essenziale di Mozzoni che dovrebbe essere l'urbanistica a guidare l'Expo.

Dice Nassim Taleb nel suo “Il Cigno nero”: “Non riuscirò mai a conoscere ciò che è sconosciuto perché, per definizione, è sconosciuto. Tuttavia posso sempre indovinare quali conseguenze può avere su di me, ed è in base a questo che devo prendere le mie decisioni”. Ebbene, nessuno può affermare con certezza se in futuro l’uomo sarà costretto a vivere appollaiato ad una città sferica ma possiamo dire, fin da ora, che le conseguenze di questo distacco da terra non sarebbero affatto positive: un motivo in più per scartare questa possibilità.

Se poi il futuro sarà come prevede o piace a Mozzoni e anche a Botta, vorrà dire che avranno avuto ragione loro, ma ne dubito e comunque non credo che lo potremo verificare mai né io, né Mozzoni, né Botta, né chi ha letto questo post.

N.B. Non posso riportare foto della città ideale di Mozzoni perché le immagini sono protette da copy-right.

Riporto però alcuni link:

Su Archiwatch questa proposta di città ideale aveva fatto un passaggio: http://www.archiwatch.it/2006/03/02/nel-mondo-di-papalla.html

http://www.cittaideale.it/

http://cittaideale-gm.blogspot.com/

6 gennaio 2009

REGOLE

Pietro Pagliardini

Il nome di questo blog, De Architectura, è un pò troppo importante e sontuoso, certamente sproporzionato rispetto alle intenzioni, probabilmente frutto di mancanza di fantasia e di fretta intervenuta al momento della scelta.

Per carità nessun ripensamento o cambio di rotta, però il sottotitolo, “regola”, è quello che definisce meglio lo spirito e le intenzioni del blog.

Regola è un termine allo stesso tempo più circoscritto e modesto, preciso e accessibile, ma contemporaneamente riveste un carattere più generale.

De Architectura, sarà per la lingua latina, indirizza subito verso uno stile, una classicità e può dare l’impressione di escludere altre forme di architettura che pure rispettano la triade vitruviana, quali ad esempio l’architettura di base tradizionale, quella vernacolare ed anche architetture moderne e perfino contemporanee (poche in verità) che sono rispettose di quei principi.

Insomma, De Architectura non evoca solo le tre regole di firmitas, utilitas e venustas ma diventa inevitabilmente un veicolo che richiama alla memoria l’architettura aulica classica, quella della storia dell’architettura, quella rappresentativa dei grandi edifici specialistici e quella dei grandi architetti.

Regola, invece, non esclude niente, o meglio esclude solo l’architettura senza regole, che è poi quella che ha la sola regola di stupire e far parlare tanto di sé quanto del proprio autore.

Regola non esclude l’edilizia di base, quella che nella maggior parte della critica non assurge all’Olimpo dell’Architettura, ma che viene invece ignorata se non dileggiata e schernita mentre in realtà costituisce, per quantità e qualità, il corpo delle città.

Non esclude, ovviamente, il centro storico, che è l’incarnazione stessa delle regole non scritte ma cogenti e rispettate perché spontanee e non esclude nemmeno quanto di più disprezzato e negletto vi sia nella storia degli insediamenti umani contemporanei, cioè favelas e baraccopoli, dove si ritrovano invece molte delle regole dei tessuti urbani tradizionali.

Le regole, in un certo senso, fanno parte dell’architettura anche per coloro che, come Bruno Zevi, hanno cercato, fino alla deriva nichilista e de-strutturante del grado-zero assoluto, un linguaggio (e perciò regole) alternativo al classicismo, con un accanimento da conflitto irrisolto con il padre (il classicismo) e, in questa ricerca senza fine perché circolare, si sono persi senza trovarne di accettabili e condivisibili, se non quella, unica, di non avere altra regola che non derivi dalla potenza titanica dell’architetto che fa dell’architettura “il termometro e la cartina di tornasole della giustizia e della libertà radicate nel consorzio sociale. Decostruisce le istituzioni omogenee del potere, della censura, dello sfascio premeditato, e progetta scenari organici. Fuori di una modernità impegnata, sofferta e disturbata non c’è poesia architettonica”. [Bruno Zevi, Architettura della Modernità, 1994].

E’ chiara la visione di un’architettura che, diventando il mezzo di contrasto mediante il quale si può verificare il grado di libertà di una società politica, finisce per destrutturare la società stessa e le sue istituzioni, anch’esse ritenute, al pari dell’accademia e del classicismo, come oppressive della libertà. In Zevi è evidente il legame tra organizzazione politica della società e architettura, e la rottura delle regole di questa sono la distruzione di quella. Ma non si tratta di una visione schiettamente anarchica la quale in verità assegna all’individuo e alla sua libertà il compito di organizzare la società secondo dinamiche proprie non demandabili allo Stato e che prevede “una società che vuole basarsi sul libero accordo, sulla solidarietà, sulle libere associazioni, su federazioni, sul rispetto per la singola individualità che non volesse farne parte”, piuttosto di una concezione che svuota la società di ogni fondamento mediante l’esaltazione del superuomo che, in solitudine, fissa le proprie regole, senza dialogo alcuno con gli altri individui.

Infatti che dialogo architettonico esiste tra una Archistar e l’altra? Nessuno, non potrebbe esserci, perché ogni opera, o meglio ogni autore, fa ciò che vuole come lo vuole con una propria lingua che deve essere rigorosamente diversa da quello dell’altro. Questa è la regola-non-regola.

Tale culto dell’individuo, svincolato da regole e storia, è teorizzato da Zevi anche per il restauro scientifico che “soltanto un architetto schiettamente moderno e colto, che senta il restauro come un compito artistico, e intuisca la possibilità di creare, rispettando tutto ciò che esiste di antico , una nuova immagine poetica, necessariamente diversa dall’antica ma ad essa consona” [Bruno Zevi, Architettura in nuce, 1960].

Quindi, anche in un campo in cui le teorie d’intervento sono maggiormente verificabili, dove ci si confronta con la storia, tutto viene demandato all’architetto-artista che al solito, libero da altri criteri che non siano quelli individuali, con la propria “schietta modernità e cultura”, difficilmente potrà dialogare con alcuno e altrettanto difficilmente potrà essere giudicato, dato che non c’è lingua comune su cui intendersi.

Ma non potendo dialogare nemmeno tra loro, queste architetture solipsistiche non possono dialogare nemmeno con gli utenti, con gli individui che le dovranno abitare o fruire o subire; con ciò, seguendo la logica dello stesso Zevi, accade che al potere oppressivo delle istituzioni si sostituisce quello ben più pericoloso, perché non democraticamente controllabile, dell’architetto.

Questo è il risultato della poesia architettonica.

Di regole scriverò ancora.

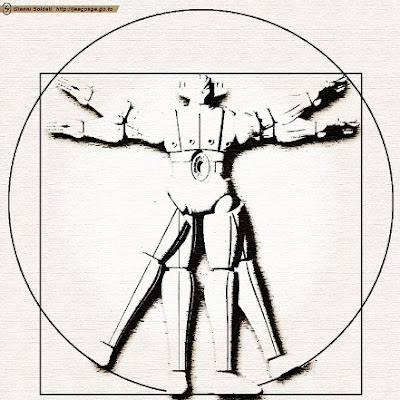

N.B. L'immagine dell'uomo vitruviano-robot è tratto dal blog Dei o Demoni

31 dicembre 2008

LPP: STAR-SYSTEM DA BOCCIARE? SI', FORSE, ANZI NO

Pietro Pagliardini

E così anche Luigi Prestinenza Puglisi (LPP), con il suo Editoriale di fine anno si va ad aggiungere al coro di quelli che hanno preso atto dello sfinimento delle architetture autoreferenziali, egomaniache, de-contestualizzate, sempre diverse le une dalle altre ma tutte eguali nell’impossibilità di poter trovare un criterio di giudizio se non di tipo esclusivamente individuale.

Riconosce la volatilità e l’inconsistenza delle teorie filosofiche usa e getta che ogni brava Archistar utilizza, appoggiandosi ora all’uno ora all’altro filosofo o maitre a penser di turno e di successo, come riconosce il fatto che l’aspetto pubblicitario, il marketing architettonico, dietro cui c’è il marketing immobiliare ovviamente, è la molla che spinge verso l’alto quei prodotti architettonici. In effetti si tratta di pubblicità occulta, da sottoporre al Garante, mai di un bello spot televisivo inserito tra quello di un detersivo e quello di una nuova auto che sarebbe una forma preferibile, più diretta e onesta, invece che inserire quelle immagini di architetture in programmi TV, sfondi di film, riviste di moda, ambienti in cui si aggirano auto negli spot.

Si azzarda, LPP, anche a prevedere un futuro e lungo stato di confusione, che lui chiama meltdown, e io chiamerei più prosaicamente marmellata, in cui “dominerà non la logica del confine ma quella dell’hypertesto”, che io definirei invece commistione di generi, non per atteggiamento autarchico ma perché credo che la prima cosa da fare per allontanarsi da quel tipo di architettura di cui egli stesso denuncia i limiti sia anche non adottarne il linguaggio evanescente, sfuggevole, ambiguo, liquido in cui si può riconoscere tutto e il contrario di tutto; se in un critico di architettura, quale è LPP, il linguaggio stesso che dovrebbe descrivere una realtà si presenta come linguaggio della commistione, difficile che la descrizione della realtà non ne sia influenzata. Ma direi anche che ingenera nei lettori l’idea che, in fondo, la commistione, il meltdown, o marmellata, sia atteggiamento da seguire anche in architettura, cosa che in effetti viene in buona parte confermata in alcune delle 7 ipotesi di lavoro successive con cui mi sembra che venga contraddetto tutto quanto detto all’inizio.

Sì perché alla critica LPP fa seguire 7 ipotesi di lavoro per il futuro.

Le chiama correttamente ipotesi, quindi proposte da essere discusse e verificate, ma è ovvio che nel discuterle il giudizio è inevitabile. Quello che però conta, credo, è che la formulazione di ipotesi di lavoro dà il senso del procedere, dell’andare avanti, della critica che non si limita a distruggere ma propone.

La prima ipotesi, l’insoddisfazione di fronte all’oggetto chiuso, è la prima, giusta reazione alla totale mancanza di attenzione al contesto che da molti decenni a questa parte, e negli ultimi anni maniera epidemica, caratterizza la produzione architettonica. Straordinario l’aforisma “Occorre riscoprire la verità banale che ciò che si vede dalla finestra è più importante della forma della finestra”. Notevole anche il richiamo ai valori immateriali dei luoghi. Se non ci fosse una consapevole reticenza ad utilizzare la parola storia sarebbe un’ipotesi da 30 con lode. Vista la mancanza togliamo la lode e lasciamo il 30.

La seconda ipotesi, l’urgenza di sperimentare nuovi materiali e nuove tecniche sembra di buon senso, ma in realtà nasconde la trappola dell’ecological-correct, per cui la nuova architettura diventerebbe ciò che in parte comincia ad essere già ora: figlia di un solo genitore, monotematica, e perciò ideologica e pronta ad essere smentita appena cambi il vento. L’architettura tradizionale soddisfa in realtà molto bene ai requisiti richiesti.

Le successive ipotesi contengono tutte, soprattutto l’ultima, molti dei difetti di indeterminatezza e volatilità di concetti che sono tipici dell’architettura dello star-system e di cui LPP traeva, all’inizio dell’articolo, conclusioni negative. Cosa significa per l’architettura parlare della "fine dell’hic et nunc"? Cosa significa che “oggi non viviamo più in un solo spazio"? Di quale spazio si parla, di quello mentale incorporeo e quindi senza luogo? Mi sembra che ci sia una banalizzante concessione al virtuale, alla comunicazione che non può, in effetti, che produrre equivoci ed effetti da Matrix che è sì un bel film ma l’architettura è costruzione materiale di spazi esterni ed interni per l’uomo, il quale uomo non possiede il dono dell’ubiquità, ma che può invece comunicare con tutti i luoghi della terra attraverso strumenti tecnologici.

Confondere il mezzo con il fine è quanto è stato fatto negli ultimi anni e io avevo capito che era il momento di cambiare.

Con tutto il rispetto ho l’impressione che i giudizi iniziali siano molto di maniera e poco digeriti se le ipotesi di lavoro sono quelle.

27 dicembre 2008

IL METODO E' TUTTO

Pietro Pagliardini

Leggo sul Corriere delle Sera che l'Ordine degli Architetti di Milano ha fatto ricorso contro CityLife. Caspita, penso, cosa è successo? Si sono accorti che i grattacieli pendono e il museo ricorda un WC?

No, troppo bello, fanno un ricorso per le procedure relative all'incarico di progettazione del Museo d'Arte contemporanea, quello di Libeskind, quello che qualcuno ha rinominato WC, insomma.

Queste le motivazioni:"... siamo chiamati a difendere l'applicazione delle leggi comunitarie e ribadire il valore culturale di un concorso di progettazione che permette a tutti i professionisti di accedere, con pari opportunità, alla progettazione di opere di grande interesse collettivo". Notevole quel paludatissimo "siamo chiamati", sintomatico di una visione del proprio ruolo istituzionale più consono, però, a quello di una Corte Costituzionale o di una Presidenza della Repubblica che non a quello di un Ordine professionale.

Siamo alle solite: un bel concorso, una bella commissione di esperti indicati dall'Ordine con un paio di consiglieri (garanzia di serietà) e un professore (garanzia di cultura) e così al posto del WC potremmo avere un bel bidet, ma la pari opportunità potenziale è garantita. Cosa c'entri poi il "valore culturale del concorso" con la "pari opportunità" resta un mistero. La pari opportunità è (dovrebbe essere) la normale condizione di svolgimento e di esito di un concorso, non il suo scopo, essendo questo il miglior progetto possibile a vantaggio della collettività. E' solo questo il motivo per cui, storicamente, la forma concorso esiste esclusivamente in campo architettonico.

Che i concorsi siano merce avariata, dato il sistema degli scambi, lo sanno tutti ormai ma "Lex dura lex sed lex".

Il merito non conta niente, è il metodo il motore della realtà.

Il miglior commento, spiace quasi dirlo, è dell'assessore Masseroli: "L'Ordine degli architetti deve decidere se fare giurisprudenza dell'architettura o giocare la partita e aiutare i giovani progettisti a crescere".

E' proprio vero: gli Ordini non giocano la partita, perché per giocare bisogna muoversi e l'immobilismo, invece, paga.

25 dicembre 2008

RICICLAGGIO DI ARCHISTAR

Nicolai Ouroussoff è il critico di architettura del New York Times. E’ un convinto e competente amante dell’architettura moderna, spera che New York riesca a rinnovare il suo antico primato in questo campo ma non si nasconde i fallimenti e i problemi degli ultimi anni, a seguito della moda degli Archistar.

La crisi gli ha fatto cambiare, in parte, opinione o almeno mi sembra esprima un certo disorientamento.

Questo articolo recente ne è una prova:

Ancora di più: chi avrebbe predetto che questo passo indietro, determinato dalla più grande crisi economica in mezzo secolo, avrebbe trovato dietro l’angolo un colpevole senso di sollievo? Prima del cataclisma finanziario, la professione è sembrata essere al centro di una importante rinascita. Architetti come Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Frank Gehry e Jacques Herzog e Pierre de Meuron una volta ritenuti troppo radicali per la corrente più tradizionale, sono stati celebrati come le maggiori figure culturali. E non solo dalle istituzioni culturali più aperte; sono stati corteggiati dalle società immobiliari che una volta disprezzavano quei talenti come presuntuose teste tra le nuvole. Aziende come Forest City Ratner e le società collegate, che una volta lavoravano esclusivamente con i gruppi più esperti a trattare i grandi budget piuttosto che l’innovazione architettonica, si basarono su questi innovatori come componente di una accorta strategia aziendale.

Il prestigio dell'architetto non solo avrebbe vinto sulla capacità di discernimento dei consumatori ma inoltre avrebbe persuaso le commissioni urbanistiche ad aderire a progetti urbani su grande scala come per esempio Atlantic Yards di Gehry a Brooklyn.

Ma in qualche luogo lungo la strada il capriccio ha preso una curva sbagliata. Come si sono moltiplicate le commesse per palazzi multipiano residenziali di lusso, boutique di qualità superiore e uffici di società in città come Londra, Tokyo e Dubai, i progetti più attenti al sociale raramente sono stati realizzati.

L'edilizia popolare, un articolo del Modernismo del ventesimo secolo, non era all’ordine del giorno in nessun posto. Né vi erano le scuole, gli ospedali o le infrastrutture collettiva. L'architettura importante stava cominciando ad assomigliare ad un servizio per il ricco, al pari dei jets privati ed dei trattamenti nelle spa.

In nessun posto c’era quel cocktail tossico di vanità e di auto-illusione più visibile che a Manhattan. Anche se sono stati commissionati alcuni progetti culturali importanti, questo periodo, probabilmente, sarà ricordato tanto per la volgarità quanto l’ambizione.

Sembrava che ogni architetto importante nel mondo stesse progettando qui un esclusivo edificio residenziale.

Daniel Libeskind, di UNStudio, di Koolhaas , Zaha Hadid e di Norman Foster. Questi progetti hanno tutti insieme minacciato di trasformare l'orizzonte della città in una tappezzeria fatta di ingordigia individuale.

Ora la bolla senza fine è scoppiata ed è improbabile che ritorni presto.

La torre residenziale di 75 piani di Jean Nouvel in ampliamento al Museo di Arte Moderna è stata rinviata indefinitamente. E le società immobiliari ora sembrano restie ad intraprendere simili progetti. Anche se l'economia ha una brusca inversione di tendenza, la tolleranza del pubblico per le dichiarazioni sulle architetture fuori misura che sono al servizio del ricco ed ad auto-assorbimento, è ormai praticamente esaurita.

Queste non sono tutte le buone notizie. Molta buona architettura sta andandosene con quella cattiva. Anche se la maggior parte della torre del MoMa di Nouvel sarebbe stata destinata ad appartamenti di lusso, per esempio, avrebbe permesso che il confinante museo ampliasse significativamente lo spazio della sua galleria. Inoltre sarebbe stata una delle aggiunte più spettacolari del profilo di Manhattan dal tempo del Chrysler Building.

E sarebbe un’infamia se la recessione facesse deragliare progetti culturali promettenti come il nuovo Whitney Musuem of American Art di Renzo Piano nel distretto di imballaggio della carne o la ristrutturazione interna di Norman Foster della Biblioteca Pubblica di New York di Beaux-Arts sulla Quinta Strada.

Gli studi di architettura, nel frattempo, stanno soffrendo come tutti gli altri. Con tanti progetti rinviati e così pochi nuovi in entrata, molti già stanno licenziando gli impiegati. Gli aspiranti architetti appena laureati, che potrebbero prendere il posto di un pool di talenti minori, probabilmente si orienteranno verso professioni più sicure.

Eppure, se la recessione non uccide la professione, potrà avere alcuni effetti positivi a lungo termine per la nostra architettura. Il presidente eletto Barack Obama ha promesso di investire molto nelle infrastrutture, comprese scuole, parchi, ponti ed edilizia popolare. Un maggiore riconversione delle nostre risorse creative può diventare a portata di mano.

Se molti dei talenti architettonici di prim'ordine assicurano di non sapere come cavarsela, perché non arruolarli nella progettazione dei progetti che interessano di più?

Quello è proprio il mio sogno.

L'edificio in fotografia è al n° 40 di Bond Street, di Herzog e de Meuron.La foto è tratta dal New York Times

23 dicembre 2008

LETTERA A BABBO NATALE

Caro Babbo Natale,

Veramente io sarei fuori età per chiederti un regalo però, anche per un futuro migliore dei nostri bambini, risparmiaci nel 2009 prossimo venturo almeno la beffa, se proprio non puoi salvarci dal danno.

Grazie

Piero

Rem Koolhaas, Il Corriere della Sera:

“I greci antichi erano una civiltà che ha creato monumenti in modo comunitario, che sentiva di avere una responsabilità collettiva verso la cosa pubblica e che aveva chiara la relazione tra il pubblico e il privato. Questa civiltà ha creato un' architettura e un' urbanistica che sono ancora, per la gran parte di noi, il modello dominante”.

Massimiliano Fuksas su Savona da Il Secolo XIX:

“Il cemento, con i miei progetti, non c’entra proprio nulla. Io non sono un cementificatore. Io, per essere chiaro, non ho mai accettato un incarico da Ligresti, da Caltagirone o da Zunino. Il mio lavoro è un altro. È fare architettura, fare sperimentazione: da questo punto di vista, la Margonara è più emblematica che altro”.

Arata Isozaki su CityLife, da Il Corriere della Sera:

Questa Torre di Milano è una sfida alla crisi? «Non direi». Quale, allora, il suo significato?: «Ho scelto come modello la Endless Tower di Brancusi. E quindi mi sono ispirato in primo luogo all' arte, coniugando però questa mia ispirazione con l' intera esperienza urbana di Milano: con la sua Torre Velasca, con il suo Grattacielo Pirelli, con la "scuola" di Gio Ponti. Ho voluto lanciare un segnale, ma non contro la crisi. Piuttosto ho pensato ai campanili delle cattedrali e, dunque, a qualcosa che fosse visibile da lontano, a un vero e proprio "punto di riferimento"

Daniel Libeskind su CityLife, da Il Corriere della Sera:

“Solo un' architettura realmente democratica può portare all' emancipazione dell' individuo e all' affermazione di una comunità multiculturale: sentimentalisti senz' anima e tecnicisti senza cuore non contribuiscono ad arricchire le nostre vite”.

Arata Isozaki classicista, da Il Corriere della Sera:

«I giovani oggi vogliono occuparsi soprattutto di design, hanno perso quell' idea di progetto classico, alla Brunelleschi che non a caso costruiva i propri edifici guardando alla classicità e direttamente sul cantiere». Ancora una volta la classicità come modello? «Direi di sì»

Massimiliano Fuksas su Milano, da Il Corriere della Sera:

Su Milano [Fuksas] non propone ricette. Invita, soltanto, a «prendere atto, una buona volta, che la città ormai non è più una città. Nel senso che è una megalopoli. Che si estende oltre i suoi confini geografici. Una megalopoli di cinque, sei milioni di abitanti»

Daniel Libeskind su CityLife, da Il Corriere della Sera:

“In questo contesto, la forma della torre da me progettata ha come obiettivo una riduzione del consumo energetico, con la sua curvatura in grado di farsi ombra da sola. Inoltre l' uso organico dei materiali, la loro robustezza e la cura nell' esecuzione confermeranno quei criteri che sono stati da sempre la firma dell' architettura di Milano nel corso di quasi due millenni. Lo stesso vale per le residenze e per il museo, e per ogni costruzione di questo luogo unico che sarà CityLife. Ma la curvatura della torre ha ben altra identità, ispirandosi al progetto della cupola proposta da Leonardo per la copertura del tiburio dell' erigendo Duomo di Milano”.

Leggi tutto...

18 dicembre 2008

CIRO LOMONTE COMMENTA ROBERTO GABETTI

IL LIBRO:

ROBERTO GABETTI, Chiese per il nostro tempo, Elledici, Leumann 2000, pp. 181, £ 32.000.

di Ciro Lomonte

Sembra che alcuni ecclesiastici, lodevolmente impegnati nel fare accettare il tema progettuale della chiesa agli architetti contemporanei, abbiano deciso di arrendersi alla modernità, nonostante questa si sia affermata molto spesso negando il messaggio cristiano. La rivoluzione compiuta dall’arte moderna ha ben pochi elementi in sintonia con il cristianesimo. La Chiesa ha rifiutato la modernità quando quest’ultima era vitale e oggi che è consunta, con problemi quasi insolubili, rischia di accettarla acriticamente. Non bisogna dimenticare che l’arte moderna ha scelto di rivolgersi solo ad un’élite, mentre l’arte della Chiesa era rivolta anche agli analfabeti.

La Chiesa dovrebbe ricuperare la memoria di quello che è stata nei secoli. Nel primo millennio dell’arte cristiana (dal IV al XIV secolo) la fede si fece cultura, infondendo in un mondo stanco l’inedita fiducia nella bontà delle creature, tanto visibili quanto invisibili. Questo fenomeno iniettò linfa nuova nell’arte romana. Si pensi al processo che trasfigurò il modello della basilica pagana, con le sue absidi, nella cattedrale paleocristiana. L’oblio di questa parte della storia, forse legato a un eccesso di spiritualizzazione della vita ecclesiale, rende falso alla radice ogni tipo di dialogo con l’arte moderna.

C’è poi chi rileva che, negli ultimi 35 anni, le chiese sono state ridotte a teatri per la scena liturgica, come se l’effetto cercato fosse lo spettacolo. Moltissimo sarebbe stato mutuato dalla concezione protestante, secondo la quale non c’è nulla di soprannaturale nell’azione liturgica.

È vero tutto ciò? Ha ragione chi sostiene che le chiese moderne sono brutte? La speranza di ottenere risposte puntuali a queste domande spinge a leggere l’ennesimo libro sull’architettura per il culto. La speranza è alimentata dall’autorevolezza dell’architetto Roberto Gabetti, progettista e docente universitario di fama internazionale, dal 1974 Direttore della Sezione di Arte Sacra della Diocesi di Torino.

Nella prosa chiara del testo non v’è traccia del gusto un po’ morboso e clericale per il paradosso, spinto ai confini dell’ortodossia, di Giacomo Grasso (Come costruire una chiesa), né dell’eloquio erudito, piuttosto oscuro ed ambiguo, di Crispino Valenziano (Architetti di chiese). Tuttavia il modo di argomentare è dialettico: pare quasi che il problema non sia risolvere i problemi, bensì rendere problematici i problemi.

La progettazione di chiese secondo la Riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II viene presentata nella cornice della storia dell’architettura dell’Ottocento e del Novecento. L’autore è un architetto moderno, pertanto non può fare a meno di manifestare fastidio per ciò che definisce “arcaismo” e che altri chiamano, più rispettosamente, ornamento architettonico.

L’autore stigmatizza l’uso del marmo e di altri materiali “preziosi” in nome della “povertà” della Chiesa. Ma un architetto sa bene che le chiese in cemento armato durano trent’anni, nel migliore dei casi. E la durata non è solo questione di materiali (realmente poveri se resistono all’usura del tempo, non se costano poco), ma anche di bellezza dell’edificio. Il guaio è che il bello è un tema esiliato dall’architettura moderna.

Ma un architetto sa bene che le chiese in cemento armato durano trent’anni, nel migliore dei casi. E la durata non è solo questione di materiali (realmente poveri se resistono all’usura del tempo, non se costano poco), ma anche di bellezza dell’edificio. Il guaio è che il bello è un tema esiliato dall’architettura moderna.

Le chiese moderne non sono tutte brutte. Forse nessuna di esse possiede i requisiti di un vero edificio per il culto. Attendiamo pazientemente che qualcuno ce ne spieghi i motivi, non per recriminare ma perché fiorisca un’arte nuova che sappia darci chiese per il nostro tempo.

FOTO:

1) Chiesa di Gesù Redentore, Modena di Mauro Galantino (2008)

2) La Sagrada Familia, Barcellona di Antonio Gaudì i Cornet (come un bosco che echeggia la liturgia descritta nell'Apocalisse)

3) Battistero di San Giovanni in Laterano, Roma

Collegamento al Post: Ciro Lomonte e il genius loci cristiano

14 dicembre 2008

NOTE SUL CONVEGNO URBS

Pietro Pagliardini

Queste mie impressioni non possono in alcun modo essere riferite al convegno nel suo complesso, essendo stato presente alla sola prima giornata. Tuttavia, limitatamente a questa, alcune considerazioni posso azzardarle.

Intanto dico subito che, una volta di più, ho riscontrato un divario forte, due diverse velocità, due approcci al mondo della professione di architetto, e quindi dell’architettura, da una parte tra coloro che, a vario titolo, da accademici o da architetti liberi professionisti o da entrambe le posizioni, si interessano all’architettura e alla professione avendo l’occhio attento alla società che cambia e, ognuno a suo modo, cerca di dare risposte, magari sbagliate, magari viziate da opportunismi personali, ma sempre con la consapevolezza di una realtà in evoluzione, e dall’altra dal mondo istituzionale degli architetti, quello degli Ordini Professionali, che invece sono sempre più fermi, immobili nella conservazione assoluta dello status quo, pronti a riconfermare, punto su punto la loro esistenza come garanti …. della propria esistenza stessa, cioè totalmente auto-referenziali, sordi e ciechi rispetto alla realtà, mummificati in un ruolo che li rende corpo estraneo a coloro che essi dovrebbe rappresentare, chiusi nella fortezza delle loro vecchie certezze come antidoto alla mancanza di un ruolo vero che non sia che quello di garantire la sopravvivenza di un sistema, quello degli ordini appunto, che ormai altro non è che il retaggio di una società passata, che si trascina nel presente, diversa da quella attuale, sia quantitativamente che qualitativamente. Dico questo avendo ascoltato il Presidente dell’Ordine di Roma, o suo delegato non saprei, che, oltre la inevitabile parte formale, ha ripetuto la solita, vecchia, stanca tiritera sui concorsi, affermando che tutto dovrà andare a concorso, senza il benché minimo accenno ad una nota critica e auto-critica, ad un qualsiasi riflessione, ad un pensiero su questa formula e sulla sua gestione, mentre da parte di moltissimi ormai si denuncia il fallimento di questo sistema come fonte di vera e propria corruzione. Come altro chiamare lo scambio dei ruoli tra giurato e concorrente denunciato con chiarezza e tra gli applausi, da Orazio Campo, come da Prestinenza Puglisi nel suo sito, come da alcuni blog che nascono proprio come una esigenza di denuncia puntuale e precisa contro questo sistema?

Non pretendo certo che l’Ordine debba opporsi ai concorsi ma ciò che è disarmante è la totale mancanza di una riflessione, ma direi proprio di pensiero sul passato e sul presente da cui formulare una proposta per il futuro; un attaccamento acritico e puramente ideologico ad una formulazione di questi che palesemente non solo non danno frutti concreti, e quei pochi scadenti, ma è un vero fattore di inquinamento, etico e professionale, tanto più grave in un metodo che, per definizione, dovrebbe risultare equo e soprattutto finalizzato al conseguimento del miglior risultato possibile. L’attuale sistema di concorsi va a braccetto con i peggiori difetti accademici e fornisce un po’ di linfa agli ordini per dialogare con il potere e collocare la propria squinternata casta nelle commissioni. Ad altro non giova.

Ma tant’è, ai convegni si va anche per trovare conferme e in questo gli Ordini non deludono mai. Semmai è mancata una lamentazione sull’abolizione dei minimi tariffari ma chissà quanta fatica sarà costata il reprimerla.

Di nuovo ho assaporato …..il clima, più che i contenuti. I convegni sono anche una vetrina, una parata, una rappresentazione in cui ognuno, in proprio o in nome e per conto di organizzazioni, recita una parte, si mostra, svolge un ruolo preciso, si posiziona, lancia segnali, manda avvertimenti, per cui è difficile ascoltare posizioni nette, dichiarazioni forti nei contenuti e certamente questo convegno era abbastanza influenzato dal significativo cambio di maggioranza nel Comune di Roma. Lo definirei, perciò, un convegno di tipo interlocutorio caratterizzato da …..segnali di fumo.

ORAZIO CAMPO

Il più deciso e aperto è stato Orazio Campo, non solo nella denuncia di cui sopra, ma anche nel rilevare i cambiamenti che stanno avvenendo nel sistema dei grandi centri commerciali e nelle conseguenze che questi possono avere negli assetti territoriali. Le tendenze che Campo ha rilevato nel ridimensionamento dei centri commerciali e di una loro parziale trasformazione in luoghi per la residenza, con ciò creando una delle condizioni per la nascita di veri e propri quartieri residenziali dotati dei servizi necessari , non è molto diversa da quanto sta accadendo in Gran Bretagna, dove il governo ha assunto come modello per i nuovi insediamenti commerciali nel territorio agricolo l’esperimento riuscito di Poundbury, il villaggio voluto dal Principe Carlo e il cui piano è stato disegnato da Lèon Krier.

Un esperimento che ha funzionato così bene che, terminata la prima fase, adesso ha iniziato la nuova espansione. Se questo è vero, esiste non solo la riconversione dei centri esistenti ma anche una riflessione per quelli nuovi. Una riflessione che è necessaria per gli architetti e per gli amministratori i quali devono sapere che, nel momento in cui vanno a collocare in una determinata area un outlet o un ipermercato, cui nel tempo si affiancano nuove attività commerciali o artigianali che da questi traggono un bacino d’utenza, domani queste attività possono esaurire o diminuire la loro spinta commerciale e la trasformazione naturale che verrà richiesta dalla proprietà sarà, inevitabilmente, quella tradizionale della residenza.

Quindi ciò che nasce come area specializzata, cattedrale del consumo nel deserto, potrebbe invece dare luogo ad un nuovo modello insediativo, che di nuovo avrebbe però solo l’età ma che null’altro è che un insediamento tradizionale con un mix di residenza, commercio, uffici, attività produttive di servizio. A quel punto non potranno mancare i servizi e le infrastrutture pubbliche necessarie alla nascita di una comunità vera.

Per questo sarà importante il problema delle scelte di localizzazione ma anch

e quelle del disegno urbano, della forma della città, sia nel caso della riconversione sia, a maggior ragione, nel caso dei nuovi interventi.

e quelle del disegno urbano, della forma della città, sia nel caso della riconversione sia, a maggior ragione, nel caso dei nuovi interventi.Per questo il sogno dei matti tradizionalisti, antichisti, visionari e conservatori allo stesso tempo, potrebbe assumere i contorni della realtà e, invece di assistere al pur significativo modello degli outlet-finte città, potrebbe darsi il caso di dover progettare vere città con una forte impronta commerciale. E’ un cambiamento di paradigma sostanziale.

Degna di nota anche la denuncia che Campo ha fatto della “sperimentazione” fatta sulla pelle dei cittadini, riferendosi, come caso limite, al Corviale.

FRANCO PURINI

Purini ha concentrato la sua attenzione sul rapporto tra scelte urbanistiche e architettoniche e sociologia, vista la presenza, non fisica ma via Skype di Bauman. La sua risposta è stata, in ogni caso, un richiamo ad una certa concretezza e ad una autonomia disciplinare dell’urbanistica dalle grandi narrazioni sociologiche, stimolanti quanto si vuole ma che non prevedono relazioni immediate e dirette dall’uno all’altro campo. Delle analisi sociologiche è necessario cogliere il senso generale, le linee principali di tendenza e andare oltre la cronaca: che nel mondo occidentale, ed europeo in particolare, esista il problema nuovo, almeno in queste proporzioni, e dirompente dell’immigrazione e della difficile convivenza tra culture e popoli diversi non se ne sono accorti solo i sociologi.

Che il nostro paese sia, apparentemente, più impreparato di altri a fronteggiarlo è anche vero. La soluzione peggiore da adottare sarebbe però quella di seguire l’esempio di quei paesi che prima di noi hanno avuto quel fenomeno, come la Francia ad esempio, creando squallidi quartieri ghetto da cui poi si alimenta il disagio sociale. L’idea di costruire quartieri di case popolari, o edilizia sociale come si dice oggi, può diventare estremamente pericolosa e quando si parla di emergenza abitativa c’è da tremare, perché c’è da aspettarsi nuovi insediamenti che, contrariamente a quelli degli anni ‘60 e ‘70 non saranno abitati solo da un’unica componente sociale ma anche da popoli diversi che, a quel punto, difficilmente potranno integrarsi nel tessuto sociale della città dovendo soffrire la doppia discriminazione sociale ed etnica.

La mia impressione è che la formula dell’edilizia sociale debba essere completament

e rivista e sembra anche sia l’impressione di Purini se ha fatto un riferimento chiaro al lavoro di Nikos Salìngaros.

e rivista e sembra anche sia l’impressione di Purini se ha fatto un riferimento chiaro al lavoro di Nikos Salìngaros.Perché ho detto che solo apparentemente l’Italia è più impreparata? Perché la lentezza da bradipo delle nostre istituzioni pubbliche può, per assurdo, in qualche caso essere un fattore positivo perché consente, con differenze geografiche sostanziali, un adattamento naturale del fenomeno come avviene in alcune città in cui la prima ondata grossa di immigrazione si è distribuita naturalmente in ogni quartiere, non dando luogo a ghetti.

Il fenomeno dell’integrazione e della convivenza resta, ma questo è un fenomeno sociale e politico che è di livello superiore agli urbanisti, come riconosce lo stesso Bauman.

Gli urbanisti possono solo cercare di prevedere ciò che accadrà quando devono intervenire sulla città dal punto di vista fisico, quando tracciano strade o quando non le tracciano, quando disegnano isolati o quando optano per l’edificio in mezzo al lotto, quando propongono tipologie edilizie che permettano una miscela tra soggetti sociali diversi, sapendo che le “case popolari” devono essere “case come le altre”, mentre nel passato le “case come altre” sono state progettate come le “case popolari”. Certo, in questi casi un po’ di sociologia deve venire incontro perché è forse bene sapere che gli immigrati di certi paesi e quelli di religione islamica difficilmente possono vivere in maniera civile in 50 mq, visto l’alto tasso di natalità e i complicati rapporti familiari.

Ma anche molte famiglie italiane non vivono bene in 50 mq.

PAOLO PORTOGHESI

Portoghesi mi è sembrato più distaccato dall’agone anche se non ha mancato di prendere posizioni chiare, in senso negativo, sui nuovi interventi in programma e in essere all’EUR (Velodromo, nuvola, torri). Ha ripercorso storicamente alcune vicende romane, ha riaffermato il principio di fare trasformazioni anche nel centro di Roma ma ha dovuto prendere atto che quelle fatte sono state sbagliate (es. Meier).

Soprattutto ha cantato, giustamente, un inno a Roma, alla città di Roma (non al potere romano), definendola eterna in quanto capace ancora di insegnare architettura ed urbanistica al mondo, e ha ribadito il principio base che ogni intervento nel cuore della città può essere fatto solo a condizione che prima se ne faccia una lettura attenta e se ne riesca a penetrare l’anima.

Ha infine riconosciuto all’EUR un valore di “modernità” , anzi ha detto che “…., non per realizzare un compromesso tra razionalisti e tradizionalisti, ma invece questa occasione affidata nelle mani di un tradizionalista (Piacentini), più o meno illuminato a seconda dei tempi, molto sensibile alle politiche, ha dotato la città di uno dei suoi elementi di modernità. Paradossalmente se c’è un quartiere a Roma che può rappresentare la modernità è proprio l’EUR nel senso che somiglia poco alla città storica, prende lezione soprattutto dalla città romana antica e per certi aspetti è estranea al carattere di cordiale tessuto storico, però ha una sua forza d’immagine, una sua complessità, una sua logica interna indiscutibile”.

Anche Portoghesi, come Campo, ha richiamato l’architettura a valori civili e democratici, almeno indirettamente, quando ha affermato: “Poi l’architettura moderna ha scoperto la democrazia e si è resa conto che i bisogni, i desideri delle persone sono importanti, non basta soltanto imporre il proprio punto di vista di minoranza”. Diciamo che l’ha voluta inquadrare storicamente questa idea e, a mio parere, commette un errore di collocazione, perché è vero che l’architettura moderna ha scoperto i bisogni ma ha anche sempre imposto il proprio punto di vista di minoranza: minoranza culturale anziché politica, ma sempre di imposizione si tratta.

Tuttavia leggo questo richiamo alla democrazia, sfumato quanto si vuole, se letto insieme all’attenzione per i segni della storia, come un segno dei tempi, come una stanchezza verso l’imposizione, da parte di pochi, alla città, di progetti, di esperimenti che ignorano totalmente la città stessa e i suoi abitanti.

N.B. La foto aerea dell'Outlet di Barberino è tratta da Pagine Gialle Visual

Leggi tutto...